Les mots du Covid-19

Covid-19 : quand une pandémie est aussi un terrain d’étude pour la linguistique

Il est assez rare qu’un événement suscite des interrogations d’ordre linguistique. C’est pourtant le cas, avec ce qu’il est convenu d’appeler la crise du coronavirus[1] : la pandémie de Covid-19, qui a ébranlé le monde entier et qui continue de le secouer, a donné lieu à la création de mots et d’expressions de plusieurs sortes, car il a bien fallu nommer les bouleversements, survenus dans la vie quotidienne, qui ont accompagné cet événement.

Quelques questions grammaticales

La gigantesque masse d’informations et d’échanges relatifs à cette maladie a fait émerger des questionnements ressortissant à la grammaire. L’un d’entre eux concerne le genre à attribuer au nom Covid-19. Nous avons déjà écrit un article à ce sujet ; rapportons quelques éléments ici : Covid-19 est l’acronyme de Coronavirus disease (20)19 [2], qui se traduit par maladie à coronavirus apparue en 2019. Généralement, lorsqu’on traduit un nom étranger, on lui attribue le genre qu’il a en français ; ainsi, FBI, traduit par Bureau fédéral d’investigations, est masculin. Disease se traduisant par maladie, il serait donc logique de dire la Covid-19, comme l’ont fait quelques médias et institutions au début de la pandémie. Mais les locuteurs français avaient déjà pris l’habitude d’utiliser le masculin, probablement par analogie avec le coronavirus[3] ou par syllepse d’une locution comme le virus de la maladie nommée Covid-19. À ce jour, il semble que le masculin se soit implanté dans l’usage courant, souvent différent de celui des relais d’information, qui emploient plus volontiers le féminin.

À mesure que les événements évoluaient, d’autres sujets en rapport avec la linguistique ont fait débat. Lorsqu’on commença d’évoquer la fin du confinement, on s’interrogea sur l’opportunité de rouvrir les commerces et les lieux de restauration. Et, par attraction du nom réouverture, le verbe rouvrir prit fréquemment la forme réouvrir. Pourtant, celle-ci est refusée par les dictionnaires et, lorsqu’elle est mentionnée, elle s’accompagne généralement d’une mise en garde sur son incorrection. De nombreux articles parurent donc sur rouvrir ; pouvait-on dire réouvrir, pour aligner le verbe sur réouverture ? Cette différence de préfixe est, en effet, souvent jugée illogique. Or, il n’y a rien d’aberrant dans le couple rouvrir / réouverture : rouvrir, apparu vers 1175, est de formation populaire, tandis que réouverture a été créé au XVIIIe siècle, sur le modèle de mots savants empruntés au latin et ayant le même préfixe, comme régénération. Les deux modes de formation étant autant légitimes l’un que l’autre, il n’y a donc pas lieu de modifier rouvrir[4]. Mais le seul r- devant une voyelle peut être ressenti comme insuffisant ; c’est pourquoi l’on constate une tendance actuelle à employer ré- au lieu de r- lorsque le verbe commence par une voyelle, probablement pour bien faire entendre le préfixe. Cela explique pourquoi la forme réouvrir est fréquente dans le parler usuel.

Un autre point de grammaire émergea durant le confinement : faut-il écrire des gestes barrière ou des gestes barrières ? La presse s’interrogea, et l’Académie française publia un article à ce sujet, disant qu’il convient de graphier des gestes barrières, dans la mesure où l’on considère qu’il s’agit de gestes qui sont des barrières à la propagation du virus.

Si l’on peut facilement accepter gestes barrières, la question n’est pas parfaitement tranchée pour cas contact, formé de la même façon. Le Wiktionnaire définit ainsi cette locution : « Personne qui a été identifiée comme ayant croisé une personne infectée ». On peut donc en inférer qu’un cas contact est une personne ayant eu un contact avec un malade, ce qui implique la forme de pluriel des cas contact. Mais on peut rétorquer qu’il s’agit également d’une personne qui fait office de contact avec une autre personne testée positivement, ce qui implique des cas contacts, c’est-à-dire des cas qui sont des contacts. Personnellement, nous préférons des cas contact. En effet, dans ce genre de formation lexicale, il n’y a pas toujours d’équivalence sémantique entre les deux noms, mais une abréviation d’une locution plus longue : des écrans radar ne sont pas des écrans qui seraient des radars, mais des écrans affichant ce que des radars détectent, ce qui implique le maintien au singulier de radar. Nous pensons donc que des cas contact sont des cas qui ont été en contact avec des personnes infectées ; de ce fait, la mise au pluriel de contact est impossible.

De nombreuses questions lexicales

Les questions grammaticales ont donc accompagné ces derniers mois ; elles sont toutefois supplantées par une importante création de néologismes et par l’emploi de mots rares devenus courants. Les néologismes peuvent s’expliquer aisément : face à une situation inédite, il faut bien nommer des réalités jusque-là inconnues ou presque inconnues. Ainsi, noms, verbes, adjectifs apparurent. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons examiner les mots qui ont ainsi contribué à enrichir le lexique. Le corpus sur lequel nous nous appuyons est constitué de mots qui, selon une enquête que nous avons conduite en faisant des recherches dans Google, ont été et sont encore les plus employés.

Prépondérance des mots-valises

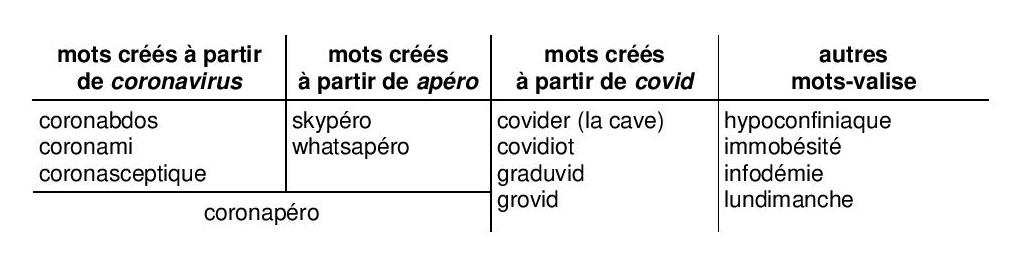

Un examen des mots apparus durant cette période met en évidence une grande quantité de mots-valises. La liste suivante, non exhaustive, présente les mots que nous avons retenus en raison de leur fréquence dans les résultats de notre recherche :

Quelle est la forme de ces mots-valises ?

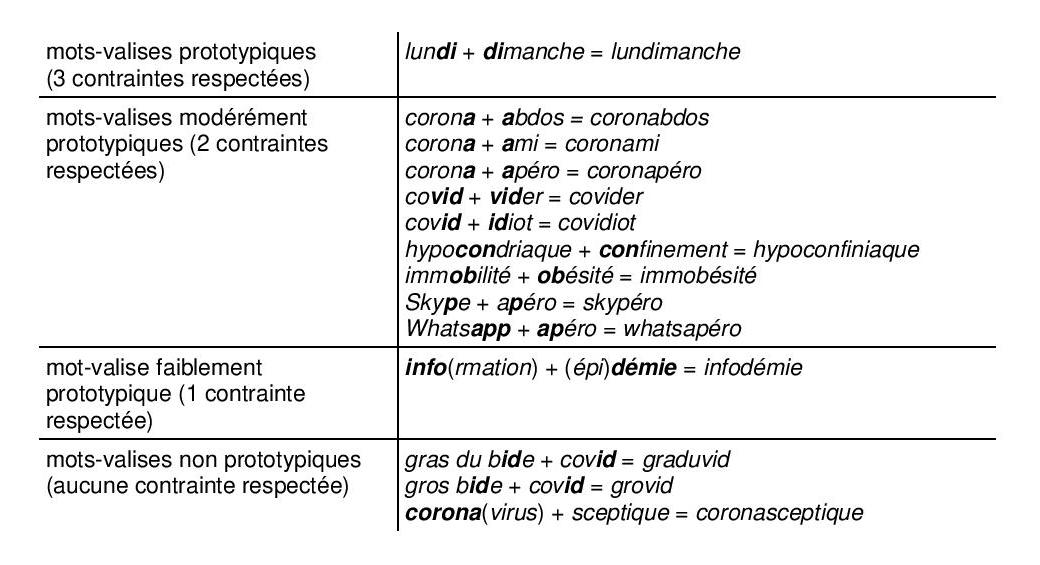

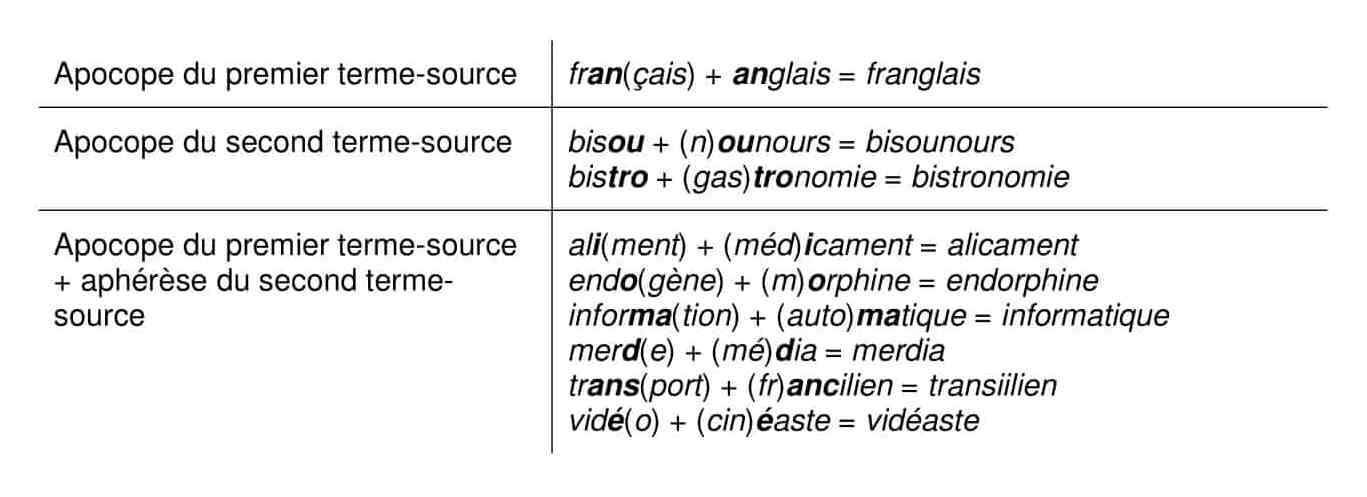

Selon la typologie que nous avons proposée dans un article précédent, les mots-valises récemment apparus répondent de la façon suivante aux contraintes exigées pour pouvoir être qualifiés de prototypiques :

– amalgamation de deux lexèmes simples : contrainte respectée par la plupart des mots-valises, sauf graduvid et grovid ;

– élément phonologique commun aux deux termes-sources et présent à la jonction : contrainte non systématiquement respectée ;

– relation sémantique forte entre le mot-valise et les deux termes-sources : contrainte respectée uniquement par lundimanche : un lundimanche est un jour qui peut être aussi bien un lundi qu’un dimanche, c’est-à-dire un jour ouvrable ou un jour chômé[5].

Le tableau suivant présente la façon selon laquelle ces mots-valises ont été formés :

Un seul mot-valise respecte les trois contraintes, le nom lundimanche. La majorité d’entre eux en respectent deux, celle relative à l’amalgamation de deux lexèmes simples et celle ayant trait à l’élément phonologique commun, présent à la jonction des deux mots-sources. La troisième contrainte, celle qui exige une relation sémantique forte entre le mot-valise et ses formants, est généralement absente.

On remarquera que hypoconfiniaque, que nous avons inclus dans la catégorie des mots-valises modérément prototypiques, offre une physionomie assez rare, puisqu’il présente une troncation complexe non linéaire, dans la mesure où sa finale n’est pas celle du second mot-source, mais celle du premier[6].

Trois mots-valises sont non prototypiques ; il s’agit tout d’abord de graduvid et grovid, tous deux signifiant « gros »[7]. Outre le fait que l’un des deux formants n’est pas un lexème simple mais une locution, gras du bide et gros bide, le segment phonologique commun ne se trouve pas à la jonction entre les deux formants-sources, mais à la finale du mot-valise. De plus, leurs éléments-sources ne présentent pas de relation sémantique forte.

On a également rencontré la forme coronasceptique, qui peut être nom ou adjectif, construite sur le modèle de climatosceptique. Lui non plus ne répond pas aux trois contraintes exigées pour pouvoir être inclus dans la catégorie des mots-valises prototypiques.

Des formants prolifiques inévitables

Un examen rapide des tableaux ci-dessus montre que deux noms ont donné lieu à la création de plusieurs mots-valises ; sans étonnement, ce sont les noms les plus employés depuis le début de la pandémie :

– le nom coronavirus, ou plus exactement son abréviation corona, a fourni trois mots : coronabdos, coronami et coronapéro. D’un point de vue sémantique, ces noms désignent des réalités de la vie quotidienne durant le confinement : coronami évoque l’ami ou les amis dont on a fait la connaissance durant cette période, coronapéro un moment de convivialité. On notera que coronabdos n’a pas une signification unique, puisque certains locuteurs le glosent comme « sport pratiqué à domicile durant le confinement », tandis que d’autres lui attribuent la signification de « graisse abdominale due à l’inaction » ;

– l’acronyme covid a, lui aussi, donné naissance à de nouveaux mots-valises : covid et vider ont fourni covider (sous-entendu, vider la cave ou le bar) ; covid et idiot ont donné naissance à covidiot, qui nomme une personne à l’attitude irresponsable face à cette maladie[8]. On rencontre également deux créations qui sont proches du jeu de mots : l’expression gras du bide et covid ont donné graduvid, qui désigne quelqu’un ayant grossi durant le confinement ; enfin, gros bide uni à covid a fourni grovid car, pour tromper l’ennui généré par le confinement, de nombreux Français se sont réfugiés dans la nourriture, ce qui a pu entraîner une prise de poids.

Quel avenir pour ces mots-valises ?

Certains de ces mots-valises ne seront peut-être plus employés lorsque la situation sanitaire sera revenue à la normale, mais nous pensons que d’autres perdureront, notamment ceux qui peuvent s’utiliser dans une situation sans rapport avec la pandémie actuelle. Ainsi, lundimanche, qui réduit une semaine entière en un seul mot et peut se traduire par « monotonie quotidienne », peut être employé par toute personne qui estime mener une vie routinière et sans surprises. Skypéro et Whatsapéro survivront probablement, puisqu’il n’est heureusement pas nécessaire d’être confiné pour partager un apéritif en visioconférence avec ses proches. Immobésité a aussi ses chances, car il peut s’appliquer à toute personne menant une vie extrêmement sédentaire. Comme dans bien d’autres cas de création lexicale, l’usage tranchera.

Mots formés par composition

Aux frontières des mots-valises se trouvent des mots relevant de ce que les lexicologues nomment la composition cachée : il s’agit de mots créés à l’aide d’un même préfixe ou suffixe. Si les mots téléconsultation, télémédecine et télétravail étaient déjà présents dans le lexique français, la période a vu la naissance de télétravaillable et de télétravailler, dont les sens compositionnels ne posent aucun problème de compréhension. Télésuivi fait partie de cette série ; s’il n’est pas né en 2020, il a toutefois été largement employé, notamment pour évoquer la surveillance à distance des malades durant la période, mais aussi le suivi du travail dans un cadre professionnel quelconque.

Néologismes et mots en vogue

Cette période a aussi été propice à la création de néologismes autres que des mots-valises :

– aérosolisation : dans sa version en anglais, Wikipédia donne la définition suivante pour aérosolisation : « processus ou acte de conversion d'une substance physique sous la forme de particules suffisamment petites et légères pour être transportées dans l'air ». Il s’agit donc de la transmission d’agents infectieux par voie aérienne. Pour l’instant, ce mot est encore inconnu des dictionnaires usuels, même des dictionnaires en ligne ;

– si confiner, déconfiner et déconfinement existaient déjà, on a assisté à la naissance de reconfiner et de reconfinement, dans la mesure où un scénario de reconfinement est ou sera peut-être à envisager. Ces mots sont, eux aussi, absents des dictionnaires ;

– il en va de même pour l’adjectif inconfinable « qui ne peut être confiné », employé généralement pour deux types de personnes : celles qui ont continué de travailler durant le confinement, car leurs professions étaient indispensables à la vie de la communauté, et celles qui, en raison de leurs conditions de vie mêmes, ne peuvent se confiner, notamment dans certains pays du tiers monde, comme les habitants des bidonvilles.

Des mots qui ne sont pas des néologismes en 2020 ont cependant connu une certaine vogue :

– l’adjectif distanciel, qui est le contraire de présentiel, a été employé pour qualifier l’enseignement dispensé à distance ;

– le nom grippette, diminutif de grippe, n’est pas lui non plus un néologisme : appliqué au Covid-19, il a pris de fortes connotations péjoratives depuis que certains intervenants ont, dans les médias, qualifié le Covid-19 de grippette, ce qui leur fut reproché, au vu de l’ampleur et de la gravité de la pandémie ;

– un cas particulier est celui du nom quatorzaine. À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un néologisme. Pourtant, ce nom a existé, avec deux sens différents : d’une part, il s’agissait d’un terme de droit qui désignait un espace de quatorze jours ; d’autre part, c’était un synonyme rare de quinzaine « salaire de deux semaines ». Quatorzaine est encore présent dans l’édition de 1878 du Dictionnaire de l’Académie française, puis il disparaît des éditions suivantes. Or, quatorzaine a réapparu au début de l’épidémie : au lieu d’employer quarantaine, il a semblé plus précis d’utiliser quatorzaine, car la période de confinement imposé aux premières personnes touchées par la maladie était de quatorze jours. Accepter donc quatorzaine avec ce nouveau sens de « confinement imposé de deux semaines » ne nous paraît pas révoltant.

Enfin, quelques anglicismes ont été mis en avant, mais ils ne sont en définitive guère nombreux. Le plus employé est cluster, qui est concurrencé, dans l’usage, par foyer épidémique, au contenu sémantique identique. On a également évoqué les corona-boomers, c’est-à-dire les enfants qui ont été conçus durant cette période. Notons aussi contact tracing, auquel on peut substituer traçage ou recherche des contacts : il s’agit d’identifier les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec une personne infectée afin, bien sûr, d’empêcher l’épidémie de s’étendre. Enfin, il a beaucoup été question, notamment dans les messages publicitaires de certaines enseignes commerciales, du click and collect, c'est-à-dire de la possibilité de commander sur le site du magasin puis de retirer ses achats à la caisse, afin de rester le moins de temps possible dans ce même commerce. On pourrait proposer commander-récupérer, mais la formule anglaise semble s'être bien implantée dans l'usage courant.

Locutions

Outre les mots simples et les mots-valises, la période du confinement et celle du déconfinement ont vu la naissance de plusieurs locutions ainsi que la diffusion d’expressions préexistantes. Nous présentons ci-dessous celles qui sont ou ont été les plus employées :

– la locution candidat vaccin, qui n’est pas un néologisme, désigne un… vaccin candidat à son acceptation. En anglais, on parle de vaccine candidate ; on peut donc se demander si la formulation française n’est pas une traduction de la locution anglaise, au mépris de la syntaxe française qui devrait imposer vaccin candidat ;

– au nombre des gestes barrières à observer se trouve le respect d’une distance minimale d’un mètre entre deux personnes, appelée distanciation physique. Au début de la pandémie, c’est la locution distanciation sociale qui fut employée. Mais celle-ci est un calque de l’anglo-américain social distancing, et l’idée d’isolement social contenue dans distanciation sociale, jugée négative, aboutit à l’adoption de distanciation ou distance physique. On remarquera toutefois que ces deux expressions ne sont pas synonymes : distance physique nomme l’un des gestes barrières, tandis que distanciation physique désigne le fait de pratiquer cette mesure de protection ;

– plage dynamique : au début du déconfinement apparut la locution plage dynamique, que l’on peut gloser par « plage sur laquelle on ne reste pas immobile » ; il s’agissait d’éviter les rassemblements statiques. On peut s’étonner du fait que l’adjectif dynamique, généralement utilisé pour qualifier des personnes ou des abstractions, soit employé pour un nom concret ;

– vacances apprenantes : Larousse connaît apprenant comme nom, et le définit de la façon suivante : « personne qui suit un enseignement quelconque ». Il est donc légitime de s’étonner, non seulement du fait que apprenant soit devenu adjectif, mais aussi et surtout qu’il qualifie une abstraction. Voici la définition de vacances apprenantes donnée sur le site du ministère de l’Éducation nationale : « L'opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des séjours en colonies de vacances, dans le respect des consignes sanitaires. Objectifs et points communs ? Le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. » En résumé, et bien que ceci ne soit pas dit expressément dans cette définition, des vacances apprenantes sont un dispositif censé pallier le retard pédagogique accumulé en raison du confinement. Peut-être aurait-il été judicieux de parler de vacances studieuses, ce qui aurait respecté le lexique ;

– l’expression en mode dégradé, qui n’est pas un néologisme, désigne un type de fonctionnement professionnel où l’on tente de fournir un service jugé indispensable alors que l’on manque d’une partie des ressources nécessaires à sa bonne marche. Cette locution a été employée pour plusieurs corps de métiers, généralement dans la fonction publique ;

– syndrome de la cabane : cette création lexicale nomme la peur de sortir de chez soi après une période de confinement. Il ne s’agit pas exactement d’un anglicisme, puisque cette notion est rendue en anglais par cabin fever, expression utilisée pour décrire l’angoisse ressentie par certains chasseurs ou chercheurs d’or aux États-Unis, confinés pendant plusieurs mois dans des cabanes ;

– disons enfin quelques mots au sujet de la locution pandémie mondiale, qui n’est pas un néologisme, mais qui est souvent jugée comme étant un pléonasme. Examinons donc les différentes définitions données pour pandémie : « Épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier » (Larousse) ; « Épidémie qui atteint un grand nombre de personnes, dans une zone géographique très étendue » (Robert) ; « Épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population ». (TLFI) Or, pandémie étant formé avec l’élément grec pan- « tout » et avec le nom demos « peuple », on comprend qu’une pandémie affecte tout le peuple. Cela étant, faut-il comprendre « tout le peuple d’un État » ou « toute la population mondiale » ? Selon les hellénistes, demos désignant un peuple et non une zone administrative précise, une pandémie affecte un peuple entier, mais non tous les peuples. De ce fait, mondiale renforce pandémie, en signifiant ainsi que la maladie touche l'ensemble des peuples du monde. Ainsi, pandémie mondiale n’est pas un pléonasme.

Naturellement, la vitalité de ces expressions va dépendre de la suite des événements : si la pandémie s’éteint, ces locutions seront employées uniquement pour décrire la vie en 2020, mais elles ne seront probablement plus utilisées pour un usage courant. Seule la locution candidat vaccin subsistera sans aucun doute, car il y aura toujours des maladies qui justifieront la recherche de vaccins.

Des mots médicaux devenus familiers

Un certain nombre de mots, relevant particulièrement du lexique médical, ont été mis en avant. Ce ne sont pas des néologismes, mais des mots qui, jusque-là, ne sortaient que rarement du cadre scientifique. Les événements en cours les ont propagés dans l’usage :

– le nom comorbidité « présence simultanée chez quelqu’un de plusieurs maladies pouvant découler d’une maladie initiale » ;

– le nom contagiosité « caractère de ce qui est contagieux » ;

– le verbe extuber « ôter le tube inséré dans la trachée d’un malade pour lui permettre de respirer » ;

– l’adjectif virucide « qui possède la capacité de détruire les virus » ;

– le nom zoonose « maladie qui affecte surtout les animaux », mais aussi « maladie transmise de l’animal à l’homme ».

Conclusion

Cette étude n’a pas eu pour ambition d’examiner l’intégralité des mots et expressions apparus ou répandus depuis le début de 2020 ; il nous a fallu faire un choix et sélectionner ceux qui nous ont semblé être, en ce qui concerne la néologie, les plus représentatifs des modes de formation lexicale. Pour tous ces mots, hormis le lexique médical, l’avenir dira s’ils resteront dans l’usage et s’ils seront utilisés pour d’autres situations, ou bien s’ils seront seulement employés par les historiens du futur, lorsque ceux-ci devront décrire ce qui a bouleversé la Terre et ses habitants en 2020.

[1] Cette dénomination de crise est impropre car, normalement, une crise est un événement d’une durée limitée.

[2] La forme française donnée par l’OMS est maladie à coronavirus 2019.

[3] D’un strict point de vue médical, Covid-19 n’est pas le nom du virus, mais celui de la maladie. Le virus s’appelle SARS-CoV-2.

[4] Rappelons la règle qui régit la forme du préfixe re- : devant une consonne ou un h aspiré, re est maintenu (recommencer) ; devant une voyelle ou un h muet, on emploie r- (raccrocher) ; devant quelques verbes commençant par s, c’est la forme res- qui s’utilise (ressortir).

[5] Le mot-valise type qui illustre une relation sémantique forte est alicament : un alicament est un aliment qui est aussi un médicament.

[6] Un exemple de troncation complexe linéaire est fourni par cellulose + diaphane = cellophane : la finale du mot-valise est celle du second mot. Pour la troncation complexe non linéaire, nous pouvons citer illettrisme + électronique = illectronisme, où la finale d’illectronisme est celle du premier mot-source, et non celle du second.

[7] Certains analystes proposent d’expliquer grovid par gros vide + covid, le vide en question étant celui que l’on a pu ressentir durant cette limitation des mouvements et de la vie sociale.

[8] Nos amis anglo-saxons revendiquent la paternité de covidiot (le nom idiot est en effet commun à nos deux langues) : https://www.courrierinternational.com/article/le-mot-du-jour-covidiot-fait-son-entree-dans-lurban-dictionary

Les mots-valises

Le mot-valise, qui est également appelé amalgame lexical, consiste généralement en un télescopage de deux mots qui présentent un élément phonique commun. Ce processus de création lexicale n’est pas un phénomène contemporain : l’œuvre de Rabelais contient de nombreux mots-valises, forgés par l’écrivain, et d’autres mots courants ont également été formés à l’aide de ce processus, au fil des siècles.

Cette étude présentera d’abord quelques rappels terminologiques. Il sera ensuite procédé à l’examen des théories de certains linguistes relativement à l’amalgamation lexicale. Ensuite, nous proposerons notre propre typologie de ce mode de création lexicale, avant de nous pencher sur l’importance de ce procédé dans la néologie.

Rappels terminologiques et définition du mot-valise

La création d’un mot-valise se fait à l’aide de certaines manipulations sur les mots, dont nous rappelons les définitions :

– l’haplologie : lorsque les deux mots qui forment un mot-valise ont un segment phonologique commun[1], ce segment n’est pas répété : ainsi, information et automatique ont donné informatique avec la syllabe commune ma, mais non *informamatique. Ce phénomène de suppression d’une voyelle ou d’une syllabe commune s’appelle l’haplologie, et l’haplologie est obligatoire dans les mots-valises ;

– l’apocope : il s’agit de la suppression d’une ou de plusieurs syllabes à la fin d’un mot ; seul le début du mot est conservé : prof est l’apocope de professeur. Dans le mot-valise franglais, le mot français a subi une apocope ;

– l’aphérèse : c’est l’opération inverse de l’apocope ; la ou les premières syllabes d’un mot sont supprimées : ricain est l’aphérèse de américain. Beaucoup moins utilisée dans le langage familier que l’apocope, l’aphérèse est largement employée dans les mots-valises : domotique (domicile + robotique) est construit avec l’apocope de domicile et l’aphérèse de robotique ;

– la syncope : le mot-valise upérisation est construit avec ultra et pasteurisation, ce dernier ayant subi la syncope, c’est-à-dire la suppression, de plusieurs de ses éléments dans le mot-valise final.

Pour la plupart des linguistes, les mots-valises doivent répondre à trois contraintes pour pouvoir être intégrés dans cette catégorie du lexique :

– l’attraction homophonique : présence d’un segment phonétique identique ou proche : aliment + médicament = alicament ;

– l’attraction sémantique : les deux composants du mot-valise appartiennent au même champ sémantique ou au même champ notionnel ;

– la troncation au point de rencontre.

À partir de ces contraintes, les mots-valises se répartissent selon trois types :

– le mot-valise type, qui répond à ces trois contraintes : information + automatique = informatique ;

– le mot-valise intermédiaire, qui peut prendre plusieurs formes :

* absence d’attraction homophonique, mais attraction sémantique : prostituée + pute = prostipute « prostituée »[2] ;

* absence d’attraction homophonique et attraction sémantique faible : aristocrate + chieur = aristochieur ;

* attraction praxéologique : cinéma + ronfler = cinéronfler ;[3]

– le mot-valise limite : l’attraction sémantique existe, mais l’attraction homophonique est absente. Parfois, la troncation concerne un seul graphème, qui peut être non prononcé, comme dans l’ancien slogan Je tabastoppe, dans lequel le c final de tabac constitue la seule troncation.

Différentes typologies

Typologie de Grésillon (1984)

La première étude d’importance dans le domaine des amalgames lexicaux est celle conduite par Grésillon (1984), qui reste une étude de référence. Selon Grésillon, la condition essentielle pour qu’un amalgame soit véritablement considéré comme un mot-valise est la présence d’un segment homophone commun. Quatre critères définitoires de l’amalgame sont proposés, qui aboutissent à quatre schémas de formation :

– avec segment homophone : enfant + fantaisie = enfantaisie ;

– avec troncation : infini + (in)verti : infiniverti ;

– avec segment homophone et troncation : éphé(mère) + merde = éphémerde ;

– avec enchâssement : enseignement + saigne = ensaignement.

Ces schémas sont intéressants car ils décrivent le phénomène de l’amalgamation lexicale d’un point de vue morphophonologique, mais, présentés succinctement, ils manquent de détails, notamment en ce qui concerne les combinaisons morphologiques possibles à l’œuvre dans un processus d’amalgamation. En outre, il est à noter que le corpus sur lequel l’auteur s’appuie est composé d’une soixantaine de mots allemands créés par le poète H. Heine, complété d’un autre corpus constitués de mots provenant de la presse, du commerce, de l’édition et de la publicité, ainsi que de mots forgés par l’auteur pour son étude et de mots relevés dans des dictionnaires fantaisistes[4].

Typologie de Clas (1987)

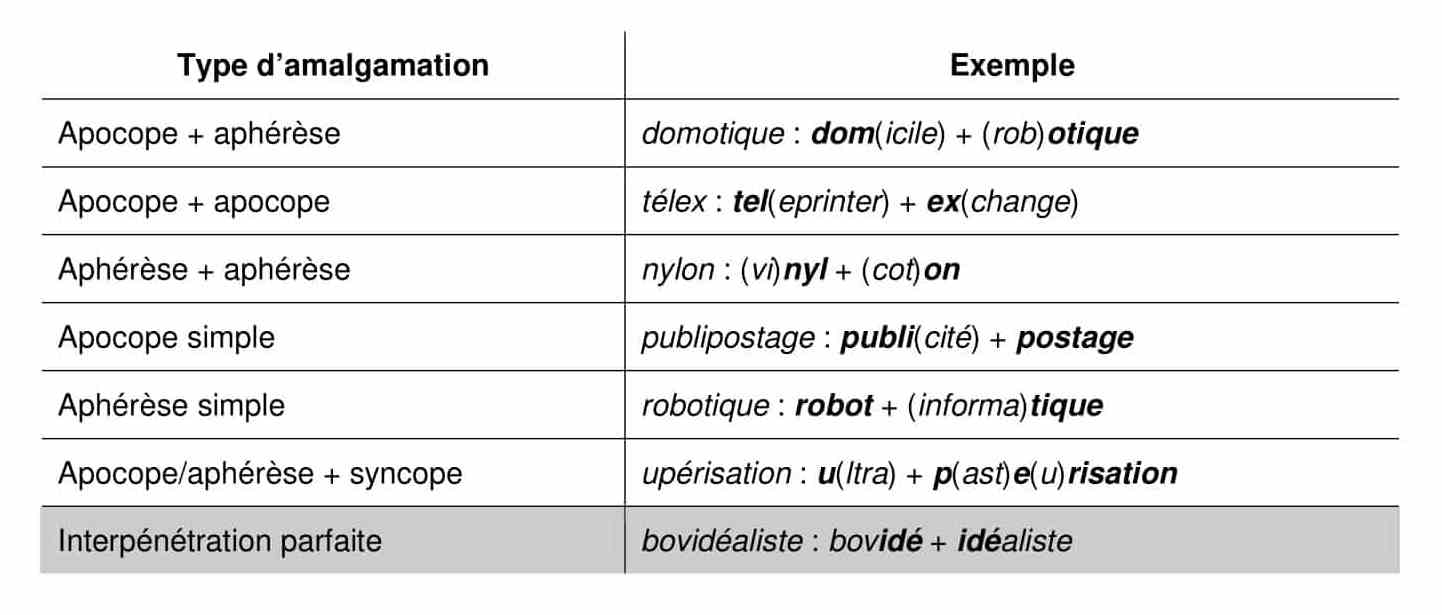

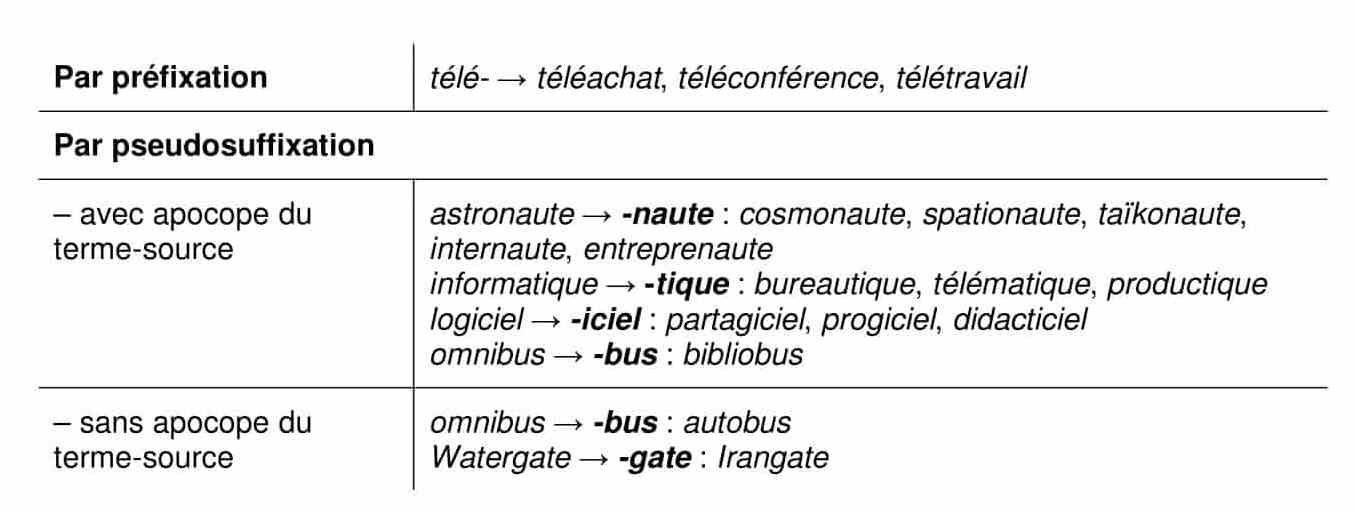

Postérieure à celle de Grésillon, l’étude de Clas est plus détaillée. L’auteur propose en effet six schémas de formation de mots-valise, plus un, que nous détaillons plus bas :

Clas enregistre aussi le type interpénétration parfaite, où la finale du premier mot-source est identique à l’initiale du second mot-source : bovidé + idéaliste = bovidéaliste. Dans le tableau ci-dessus, nous avons tramé ce type en gris, car l’exemple fourni par Clas est un mot forgé intentionnellement, relevé dans un dictionnaire fantaisiste. Or, nous pouvons aujourd’hui ajouter un mot-valise illustrant ce schéma, bien attesté et employé, qui valide ainsi ce septième type ; il s’agit du mot covidiot : covid + idiot.[5] Ainsi, le volet phonologique de l’étude de Clas reçoit une illustration, car les six premiers schémas s’attachent uniquement à étudier les aspects morphologiques du phénomène ; la description de Clas en est donc enrichie.

L’analyse phonologique est donc peu représentée dans cette étude ; en outre, le modèle de Clas traite sur un même plan des mots-valises comme franglais et robotique. Or, la finale -tique de robotique provient de informatique, et cette finale est à l’origine de la série comprenant notamment bureautique, télématique, productique, donnant ainsi naissance à un paradigme constructionnel relevant d’un type d’affixation (on notera qu’une finale du type de -tique est appelée fractomorphème)[6]. Pourtant, les mots-valises sont des lexèmes uniques, qui n’ont pas vocation à fournir des dérivés ni, donc, à être à l’origine de séries lexicales.

Typologie de Galisson (1987)

L’étude de Galisson est atypique, car elle s’appuie sur un corpus composé uniquement de mots-valises fantaisistes. Néanmoins, Galisson discrimine deux phénomènes à l’œuvre dans l’amalgamation, l’insertion et l’imbrication :

– insertion sans changement graphique : mini + stère + ministère = ministère ;

– insertion avec changement graphique du mot-source : mélancolie + colis = mélancolis ;

– insertion avec altération du mot-source : néophyte + frite = néofrite ;

– insertion avec substitution d’une partie du mot-source : mère + perfidie = merfidie ;

– imbrication : ringard + gargariser = ringargariser.

Comme on peut le constater, l’aspect phonologique du phénomène est absent de cette typologie. Ces schémas sont utiles pour la description de nombreux mots-valises, mais le type ministère semble relever plus du jeu de mots que de l’amalgame lexical. Le fait que le corpus soit constitué uniquement de mots inventés pour la cause ne plaide pas en faveur de cette étude.

Typologie de Bat-El (1996)

L’étude approfondie de Bat-El établit une hiérarchie des contraintes afin de sélectionner le meilleur candidat à l’amalgamation de deux lexèmes lorsque plusieurs mots-valises sont possibles. L’auteur discrimine ce qu’elle appelle des contraintes non dominées, au nombre de quatre, hiérarchiquement supérieures aux trois contraintes dominées identifiées. Les contraintes non dominées ne sont pas hiérarchisées, elles priment simplement sur les contraintes dominées, qui, elles, connaissent une hiérarchisation. Les contraintes non dominées, qui sont donc les plus importantes, sont les suivantes :

– la linéarité : la structure du mot-valise doit respecter celle des mots-sources : sondage + idolâtrie doit donner sondôlatrie et non *sondôtriela, dans lequel l’ordre des formants de idolâtrie n’est pas respecté. La métathèse est donc exclue. Toutefois, un certain nombre de mots-valises attestés emploient ce procédé : Agfa + Afghanistan donnent Agfanistan, dans lequel les consonnes f et g de Afghanistan font l’objet d’une métathèse ;

– l’alignement des bords : le premier élément du premier mot-source et le dernier élément du second mot-source sont préservés, comme dans information + automatique = informatique. De ce fait, un mot à double aphérèse comme vinyl + coton = nylon ne peut être sélectionné comme meilleur candidat ;[7]

– la contribution minimale : chaque mot-source doit fournir au moins une syllabe au mot-valise. Ainsi, trois + couple = trouple ne satisfait pas à cette contrainte, car trois est représenté uniquement par son attaque tr ;

– la maximalité syllabique : chaque syllabe des deux mots-sources doit avoir un correspondant dans le mot-valise. Si l’un des deux mots-sources comporte par exemple quatre syllabes, le mot-valise doit également en afficher quatre. Ainsi, démocratie + dictature = démocrature répond favorablement à cette contrainte, car démocrature comprend le même nombre de syllabes que démocratie, le plus long des deux mots-sources.

Les contraintes dominées, pour leur part, sont les suivantes :

– la contrainte de segment identique : un mot-valise doit avoir au moins une consonne avec un correspondant dans l’un des deux mots-sources. Cette contrainte est assez difficile à tenir en français, où, même si l’on peut citer le cas de rural + urbain = rurbain, ces exemples sont rares. Il conviendrait d’élargir cette contrainte aux voyelles, voire aux syllabes, et ne pas la limiter à une seule consonne ;

– la contrainte de dépendance syllabique : toutes les syllabes du mot-valise doivent avoir un correspondant dans les mots-sources. Cette contrainte détermine le nombre maximal de syllabes dans le mot-valise, qui ne doit pas compter plus de syllabes que le plus long des deux mots-sources ;

– la contrainte de contact syllabique : l’attaque d’une syllabe ne doit pas être d’une sonorité supérieure au dernier élément de la syllabe précédente.

Typologie de Fradin (2000)

Dans cette étude, Fradin propose des schémas phonologiques des mots-valises. Il s’agit de fournir des schémas de combinaison des mots-sources à partir d’un élément homophone commun. L’auteur a ainsi recensé huit types principaux de mots-valises, répartis dans trois familles, la famille A étant, selon lui, la plus représentée. Dans ces schémas, Σ matérialise le segment identique dans les deux mots-sources, représentés par les lettres A et B, les parties entre crochets étant les segments tronqués.

Famille A : le segment identique est situé sur le bord droit ou le bord gauche des mots-sources

– type 1 : AΣ ΣB => AΣB : métrop<ole> politique = métropolitique

– type 2 : AΣ BΣ => ABΣ : potir<on> marron = potimarron

– type 3 : ΣA ΣB => ΣAB : un segment identique, noté ici Σ, serait à l’initiale des deux mots-sources. L’auteur n’a pas trouvé d’exemple attesté de ce type de formation. On pourrait proposer bourgeois + bohème = bobo, mais l’identicité ne concerne pas une syllabe entière, mais un troncat ;

Famille B : un des segments identiques se situe à l’intérieur de l’un des mots-sources

– type 4 : AΣ BΣB’ => AΣB’ : hippie <épi>démie = hippidémie

– type 5 : AΣA’ ΣB => AΣB : céli<bataire> battante = célibattante

– type 6 : AΣA’ BΣ => ABΣA’ : auto<mobil>iste + immobile = autoimmobiliste

– type 7 : AΣA’ ΣB => AΣBA’ : dé<caf>éiné + Kafka = dékafkaïné

Famille C : les deux segments identiques se situent à l’intérieur des mots-sources

– type 8 : AΣA’ BΣB’ => AΣB’ : Füh<rer pa>ranoïa = führanoïa

Famille D : il n’existe pas de segment identique

– type 9a : épiderme + abrasion = épidermabrasion

– type 9b : cin<éma> avortement = cinavortement

– type 9c : saxo<phoniste sexa>génaire = saxogénaire

– type 9d : encyclopédie + Spirou = encyclospiroupédie

– type 9e : ravissant + joli = rajolivissant

On constate que cette catégorisation est détaillée, même si les termes utilisés pour illustrer chacun des schémas ne sont pas tous lexicalisés. En outre, on notera, par exemple, que épidermabrasion est supplanté dans l’usage par dermabrasion. Il reste que cette étude est la plus détaillée et qu’elle permet d’envisager une grammaire de l’amalgamation lexicale.

Typologie de Renner (2006)

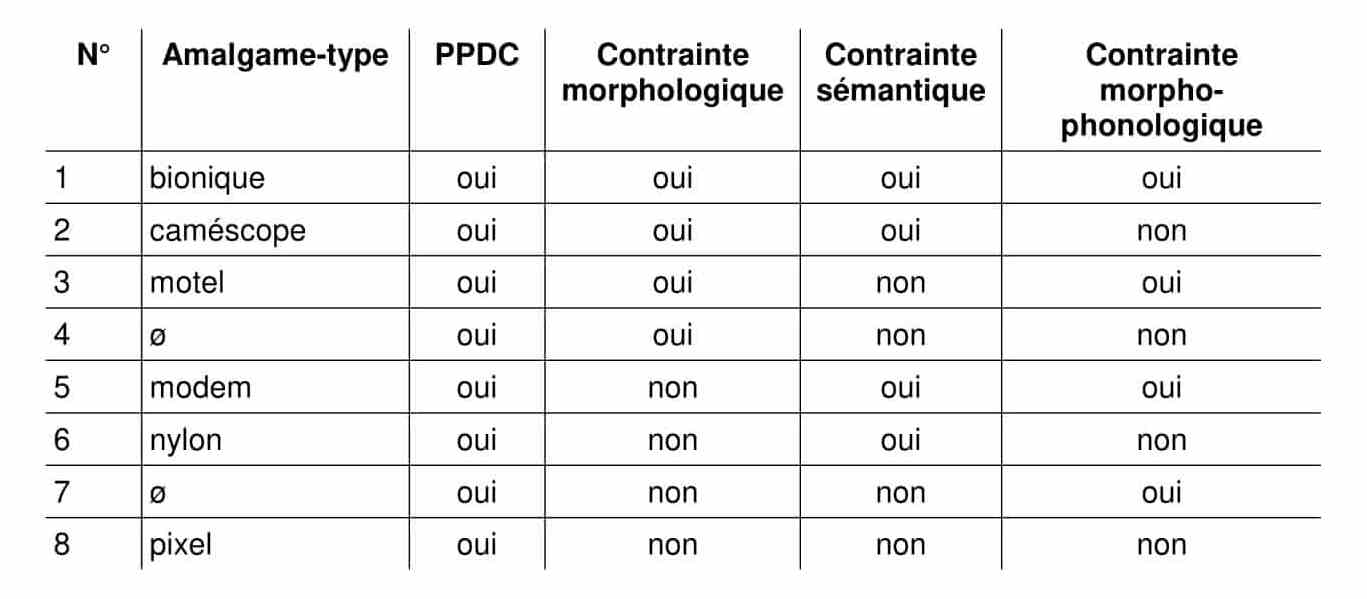

Dans cette étude, Renner recherche ce qu’il appelle le « plus petit dénominateur commun » (PPDC), et donne sa définition du mot-valise : « l’amalgame est issu de l’assemblage d’au moins deux lexèmes, processus au cours duquel au moins un des lexèmes perd une partie de son signifiant » (Renner 2006:139). Ce PPDC étant cependant jugé insuffisant par certains chercheurs, Renner a ajouté des contraintes à sa définition de base :

– Contrainte morphologique : la troncation interne. Pour Renner, cette contrainte « veut que le schéma de troncation corresponde à une apocope de la première base-source et/ou une aphérèse de la deuxième base-source ». Selon cette proposition, vinyl + coton = nylon ne donne pas un mot-valise, puisque vinyl, la première base-source, n’est pas apocopée, mais aphérésée.

– Contrainte sémantique : la coordination. Il s’agit de voir si la relation entre les deux mots-sources est une relation du type « un X est à la fois un Y et un Z ». La formation alicament (X) = aliment (Y) + médicament (Z) répond à cette définition. De nombreux linguistes disent qu’il s’agit là d’un proper blend, par opposition aux blends du type motel (X) = motor (Y) + hotel (Z), où l’on ne peut pas dire qu’un motel est à la fois un moteur et un hôtel.

– Contrainte morpho-phonologique : l’interpénétration. Certains linguistes exigent la présence d’au moins un segment commun aux signifiants des bases sources. Ce critère exclut donc des mots comme brunch (breakfast + lunch) ou caméscope (caméra + magnétoscope), contrairement à des mots comme motel, qui a un segment commun.[8]

Au vu de ces contraintes, il est possible de synthétiser la classification de Renner par le tableau suivant. On aura compris que cette classification dénote une approche prototypiste. On notera que les lignes 4 et 7 ne comportent pas de mots illustrant ces types de formation.

Typologie de Léturgie (2011b)

Pour sa part, Léturgie propose les caractéristiques suivantes afin de définir la structure prototypique d’amalgame lexical du français :

– l’unité est formée par amalgamation de deux lexèmes ;

– le lexème-source de gauche subit une apocope et le lexème-source de droite reste intact ;

– un segment homophone est présent au point de jonction des bases-sources.

En confrontant des unités typiques à des amalgames moins typiques, il serait potentiellement possible d’observer des régularités, d’en déduire des règles de grammaire et de déterminer un prototype d’amalgame lexical. Les unités qui ne respectent pas l’ensemble de ces propriétés ne sont pas exclues de la catégorie des amalgames lexicaux, mais s’échelonnent sur un degré de typicité moindre.

Proposition pour une typologie des mots-valises

Pour notre part, nous considérons que l’aspect phonologique doit être pris en compte, contrairement à Class, qui ne le fait pas. Aussi proposons-nous la typologie suivante :

Les mots-valises prototypiques

– Ils sont formés par amalgamation de deux lexèmes simples, à l’exclusion des affixes.

– Ils contiennent un élément phonologique commun aux deux termes-sources, présent à la jonction de ces termes.

– Ils affichent une relation sémantique forte entre le mot-valise et les deux termes-sources qui le composent : un alicament est à la fois un aliment et un médicament.

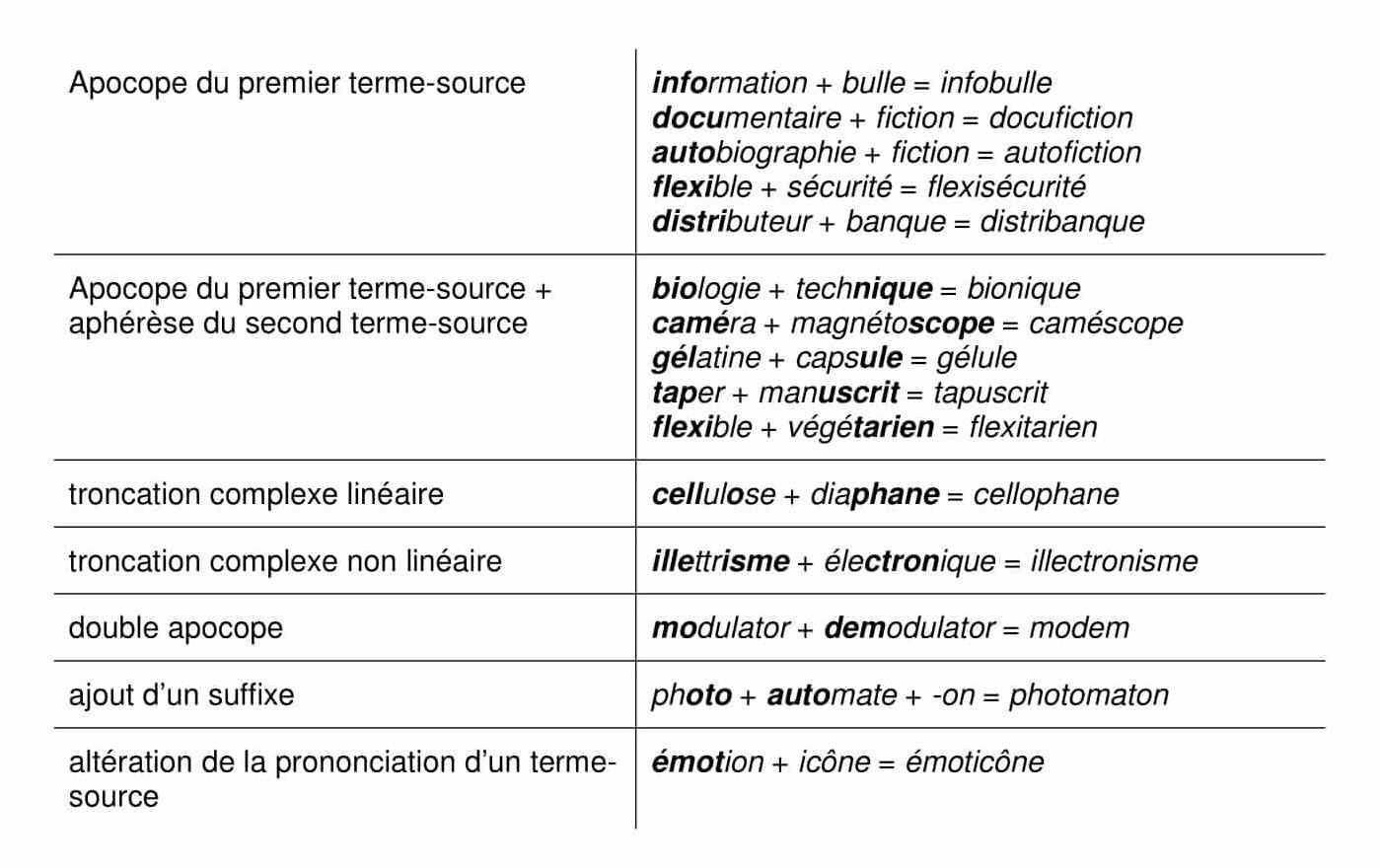

Le tableau suivant présente les différents types d’apocopes et d’aphérèses :

Nous attribuons donc autant d’importance au volet phonologique (un élément phonologique commun nous semble définitoire du mot-valise) qu’au volet sémantique (la relation sémantique entre le mot-valise et ses termes-sources doit être forte).

Les mots-valises non prototypiques[9]

– Ils ne contiennent pas d’élément phonologique commun.

On notera que certains linguistes voient dans le type modem des acronymes syllabiques plutôt que des mots-valises, car ils ont le même sens que leurs mots-sources, la quantité des éléments conservés complique l’identification des mots-sources, et le mot obtenu n’a pas le même nombre de syllabes que le plus long des deux mots-sources (contrainte de maximalité).

Formations à la frontière du mot-valise

Certains mots sont généralement classés dans la catégorie des mots-valises, alors que, à notre avis, ils n’en font pas partie au sens strict. Ils semblent ressortir plutôt aux catégories présentées dans les lignes qui suivent.

Juxtaposition simple

La juxtaposition simple de deux mots se fait sans troncation, comme bidonville. Ce genre de mot relève plus de la catégorie des mots composés, même si la structure de bidonville déroge à la règle française de formation des mots composés, qui veut que le déterminé précède le déterminant : un item conforme à la syntaxe française aurait été *villebidon ou *ville-bidon.

Affixation par sécrétion

Pour Fradin, certaines formations lexicales, rangées dans la catégorie des mots-valises, ressortissent à ce qu’il nomme l'affixation par sécrétion : « l'affixation par sécrétion se distingue du mot-valisage par le fait que les expressions créées s'inscrivent dans un paradigme alors que ce n'est le cas des mots-valises. » (1997:106). Pour illustrer son propos, Fradin donne l’exemple de la série Irangate, contragate, etc., créée à partir de Watergate, dont l’élément final a été ressenti comme un suffixe ayant le sens de « scandale politique ». On notera que certains linguistes nomment fractomorphème ce type d’élément.

La composition cachée

Un autre mode de formation lexicale, dont les productions sont souvent considérées comme des mots-valises, consiste en ce que Fradin nomme la composition cachée (1997:106) : ce processus met en jeu des éléments qui peuvent être considérés comme des affixes, dans la mesure où ils permettent la création d’unités lexicales supplémentaires, donnant ainsi naissance à des séries :

– l’élément télé-, qui avait déjà donné téléphone et télévision, est à l’origine des noms téléachat, téléconférence, télétravail ;

– l’élément -tique, qui peut être considéré comme un pseudosuffixe, a fourni informatique, bureautique, éducatique, télématique, productique ;

– l’élément -naute, présent dans la longue série astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute, internaute ;

– l’élément -bus, à l’origine de autobus, omnibus, bibliobus ;

– l’élément -iciel, présent dans logiciel, progiciel, didacticiel.

Les mots ressortissant à cette catégorie montrent qu’ils ne présentent pas ce qui est la caractéristique sine qua non du mot-valise, c’est-à-dire un élément phonologique commun. Donc, de notre point de vue, si l’on souhaitait les incorporer dans la catégorie des mots-valises, ils seraient considérés comme des mots-valises non prototypiques.

Fradin dénie à ces éléments l’appellation d’affixes : « Ces formations ne sont pas des cas d’affixation sécrétive (il n’y a pas d’abstraction) et doivent être analysées comme des compositions cachées : composition, parce que la portion de lexème conserve le sens du lexème modèle dont elle est issue […] ; cachée, parce ces éléments ressemblent à des suffixes bien qu’ils n’en soient pas ». Cela est étonnant, notamment pour télé-, auquel il semble difficile de refuser l’appellation de préfixe.

Affixation sécrétive ou composition cachée ?

Toutefois, la distinction que fait Fradin entre affixation sécrétive et composition cachée nous semble peu solide : « La répétition ne suffit pas à garantir qu’on a affaire à de l’affixation sécrétive. […] les sous-suites -ware, -tique, san- ne sont pas des affixes sécrétifs mais des sous-parties de lexèmes de plein droit, respectivement software ‘logiciel’, informatique et sanitarnyj ‘sanitaire’ ». Et Fradin ajoute : « Ils ne mettent pas en jeu la sécrétion en propre, non plus que l’abstraction puisque le sens de la sous-suite est identique à celui du lexème source. Ce point est confirmé par le fait que leur interprétation est la combinaison du sens de deux lexèmes sources, sur le modèle de ce qui se passe en composition exx. Eng fontware ‘logiciels pour les polices (de caractères)’, fra bureautique ‘techniques informatiques développées pour le travail de bureau’, rus santexnika ‘technique sanitaire’, etc. Pour cette raison, ces composés furent dénommés ‘composés cachés’ » (Fradin 2000:47). Il nous semble que ces « composés cachés » ne sont guère éloignés des unités formées par affixation sécrétive.

Mais Fradin insiste sur la différence des valeurs sémantiques entrant en jeu dans les deux types de formation : selon ce linguiste, il y a abstraction dans les mots créés par affixation sécrétive ; or, cette abstraction serait absente des mots créés par composition cachée : « les formes sécrétives sont issues de lexèmes modèles (considérés comme) simples (Watergate, perestroïka) ou dérivés (alcohohic) et non de mots-valises. Sémantiquement, l’affixation sécrétive se distingue des mots-valises par deux traits essentiels : (i) elle met en jeu une abstraction (au sens de la lambda abstraction) : ainsi, -(a)holic signifie-t-il ‘X tel que Y est dépendant de Z’ ; (ii) elle ne reprend pas l’intégralité des informations sémantiques présentes dans le lexème modèle. Ni l’un, ni l’autre ne se retrouvent dans les mots-valises. »

Cette restriction nous semble marginale, puisque, d’un strict point de vue morphologique, ces deux types de mots sont construits selon un même schéma :

– affixation sécrétive : troncation de l’un des deux mots-sources :

Iran + (Water)gate = Irangate

– composition cachée : troncation de l’un des deux mots-sources :

bureau + (informa)tique = bureautique

En outre, la contrainte d’abstraction, qui verrait une différence conceptuelle entre Irangate et bureautique, nous semble être subjective.

S’il est évident que les types Irangate et bureautique ne sont pas des mots-valises, car ils contiennent des éléments qui sont à l’origine de séries (-gate et -tique), phénomène absent des mots-valises, opérer une discrimination entre eux nous paraît peu judicieuse. Aussi préférerions-nous parler de pseudocomposition, pour les raisons suivantes :

– la composition traditionnelle ne tronque pas les mots servant à produire de nouvelles unités lexicales ;

– la notion d’abstraction est une valeur marginale et insuffisante pour opérer une discrimination entre les types Irangate et bureautique.

Pour résumer ce qui précède, nous proposons la classification suivante de ce que nous nommons pseudocomposition :

Conclusion

La plupart des linguistes s’accordent sur les traits définitoires essentiels des amalgames lexicaux, notamment en ce qui concerne leur morphologie et, dans une moindre mesure, dans la prise en compte de la composante sémantique. Le bilan qui vient d’être fait nous a semblé utile, au moins pour exclure du domaine des amalgames lexicaux certaines unités dont la forme ne satisfait pas aux contraintes que nous avons proposées. Par ailleurs, la formation d’amalgames lexicaux se fait souvent de façon spontanée ; une veille lexicologique est donc nécessaire, afin d’enregistrer de nouvelles formes émergeantes et d’affiner les typologies.

Bibliographie

Bat-El O. (1996), « Selecting the best of the worse: the grammar of Hebrew Blends », Phonology, 13, 283-328.

Bonhomme M. (2009), « Mot-valise et remodelage des frontières lexicales », Cahiers de praxématique, 53, 99-120.

Clas A. (1987), « Une matrice terminologique universelle : la brachygraphie gigogne », Méta 32 (3), 347-355.

Corbin D. et Plénat M. (1992), « Note sur l'haplologie des mots construits », Langue française, 96, 101-112.

Darmesteter A. (1967[1873]), Traité de la formation des mots composés dans la langue française comparée aux autres langues romanes et au latin, Honoré-Champion, Paris, 2e édition.

Fradin B. (1997), « Les mots-valises : une forme productive d'existants impossibles ? », Silexicales, 1, 101-110.

Fradin B. (2000), « Combining forms, blends and related phenomena », U. Doleschal / A. M. Thornton (éds), 11-59.

Fradin B. (2003), Nouvelles approches en morphologie, Paris, P.U.F.

Fradin B., Montermini F., Plénat M. (2007), « Morphologie grammaticale et extragrammaticale », B. Fradin et al. (éds), Aperçus de morphologie du français, Saint-Denis, Presses universitaire de Vincennes, 21-45.

Fradin B. (2015), « Les mots-valises : jeux et enjeux ». En ligne : www.researchgate.net.

Galisson R. (1987), « Les dictionnaires de parodie comme moyens de perfectionnement en langue française », Études de linguistique appliquée, 67, 57-118.

Grésillon A. (1984), La Règle et le monstre : le mot-valise. interrogations sur la langue, à partir d’un corpus de Heinrich Heine, Tübingen, Niemeyer.

Guilbert L. (1975), La créativité lexicale, Paris, Larousse.

Léturgie A. (2011a), « À propos de l'amalgamation lexicale en français », Langages, 183, 75-88.

Léturgie A. (2011b) : « Un cas d’extragrammalité particulier, les amalgames lexicaux fantaisistes », Linguistica, 51, 87-104.

Léturgie A. (2012), « Prédire la structure des amalgames lexicaux du français », Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 2012, SHS Web of Conferences.

Plénat M. (2000), « Quelques thèmes de recherche actuels en morphophonologie française », Cahiers de lexicologie, 77, 2,.27-62.

Renner V. (2006), « Dépasser les désaccords : pour une approche prototypiste du concept d’amalgame lexical », in M. Pereiro & H. Daniels (éds), Le Désaccord, Nancy, Publications de l’AMAES, 137-147.

[1] Ce segment commun est aussi appelé point nodal, car il fait office de nœud, assurant ainsi la jonction entre les deux mots,

[2] Ce nom est dû à Frédéric Dard ; l’auteur l’utilisa dans plusieurs des romans policiers de la série des San Antonio.

[4] Les dictionnaires fantaisistes sont ces ouvrages, familiers aux lecteurs depuis quelques décennies, qui proposent des mots-valises généralement imaginaires. Consulter, par exemple, Petit fictionnaire illustré : les mots qui manquent au dico, d’Alain Finkielkraut (1981).

[5] Un débat a été lancé au sujet de la langue à l’origine de ce néologisme, de l’anglais ou du français, dans la mesure où il a la même forme dans les deux langues. Au demeurant, covidiot a été enregistré le 16 mars 2020 par le site Urban Dictionary. Le Wiktionnaire lui donne la définition suivante : « Personne qui adopte un comportement considéré comme irrationnel ou irresponsable dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ».

[6] Ce point est détaillé plus bas, dans la partie intitulée « Formations à la frontière du mot-valise ».

[7] De nombreux linguistes, cités par Renner (2006) notamment, considèrent que ce schéma de troncation, proposé par Clas (1987) par exemple, ne produit pas des unités relevant de l’amalgamation lexicale.

[9] Ce mode de formation lexicale n’est pas un phénomène récent : ainsi, savate et le nom d’ancien français bot « chaussure » ont donné sabot, attesté en 1512. On peut encore citer écrabouiller, né de la fusion entre esboillier « étriper » (XIIe siècle) et écraser. Plus récemment, au XIXe siècle, chambouler (1807) a été créé à partir de bouler « faire rouler » (1390) et de chanceler. Il en va de même pour valser, qui s’est uni à dinguer « s’effondrer » (1833) pour donner valdinguer (1894).

V - W - Y - Z

Variable d'ajustement

Empruntée au domaine des mathématiques, l’expression variable d’ajustement désigne une ressource dont on adapte l’utilisation aux circonstances. Locution néfaste lorsqu’elle se rapporte à l’emploi car, en cas de difficultés, le personnel d'une entreprise devient la variable d'ajustement. C'est-à-dire que les salariés, ces fameuses ressources humaines que l’on pourrait en l’occurrence renommer les sacrifiés, se font indiquer le chemin vers la sortie. Et cela est invariable.

Véritable

Adjectif emphatique employé pour insister sur un événement malheureux ou sur un fait regrettable, véritable a supplanté vrai, trop petit pour l’emporter. Les médias font une surconsommation de véritable, car il leur permet de dramatiser une information, ce qui est extrêmement bien vu, notamment par les directeurs des chaînes d’information en continu. Ami journaliste stagiaire, si tu désires signer un contrat d’embauche, voici quelques exemples dont tu ferais bien de t’inspirer : cette pandémie est une véritable catastrophe pour l’économie ; la malheureuse victime gisait dans une véritable mare de sang ; le chômage est un véritable drame. De rien.

Visibilité

Équivalent snob mais fautif de clarté, puisque une chose visible peut ne pas être claire, au sens propre comme au sens figuré. En outre, visibilité est souvent utilisé à la place de noms plus précis, comme importance, notoriété, popularité, présence, publicité, renommée, réputation, selon le contexte.

Visionner

On ne parlera jamais assez du prestige dont jouit le vocabulaire technique. Ainsi, alors que les gens normaux se contentent de regarder des films, les péroreurs préfèrent les visionner, ignorant que ce verbe doit être réservé à l’examen technique d’un film. Ajoutons que visionner un film est un joli pléonasme, mais cela ne semble pas chagriner les bavards.

Visuel

Une des caractéristiques du parler à la mode consiste, bien souvent, à employer des mots fourre-tout : par paresse, on ne recherche pas le mot adéquat (voir l’article Visibilité plus haut). C’est ainsi que le monde de la communication a instauré le visuel, objet magique protéiforme qui peut désigner, selon les cas, une illustration, une photo, un dessin, une affiche, la liste est ouverte, et le propos gagnerait en précision. Las, le vague visuel plaît beaucoup, car l’employer donne l’air d’être un expert.

Voilà

De nos jours, il semble bien difficile de trouver une conclusion à son propos. Aussi certains recourent-ils à ce voilà peu élégant, qui joue en quelque sorte un rôle de point final oral ; ressent-on une nécessité absolue d’indiquer que l’on a fini de s’exprimer ? Apparemment, oui. Donc, si l’on veut parler contemporain, voici la façon de composer ses phrases : commencer avec en fait, glisser du coup quelque part, et conclure à l’aide de voilà. Entre ces trois expressions, on peut insérer ce que l’on veut. En fait, ce n’est pas compliqué de parler, et du coup tout le monde comprend, voilà.

Waou !

Interjection adaptée de l'anglais wow, également graphiée waouh. Donne l'impression que son interlocuteur aboie.

Ya pas photo !

Expression venue en droite ligne du monde des courses, où l'on doit parfois prendre une photo de la ligne d'arrivée afin d’attribuer correctement leurs places aux chevaux. Donc, quand il n'y a pas photo, c'est qu'il n'y a aucun doute ou aucune ambiguïté. Mais ces tournures-là sont peut-être trop compliquées, sait-on jamais.

Zone de confort

Probable traduction de l’anglais comfort zone et employée dans le domaine de la psychologie, zone de confort signifie « situation dans laquelle une personne se sent bien ». Est-ce étonnant, cette expression est sortie de son domaine et a envahi la parlote d’un certain nombre d’intervenants, notamment ceux qui sont abonnés aux plateaux de télévision et qui doivent souffrir d’un mal de gorge permanent, tant ils se gargarisent de cette locution. Nimbe le propos d’un vernis scientifique, ce qui fait toujours prestigieux, comme chacun sait.

T - U

Taiseux

Belgicisme adoré des médias et des bobos, voire des médias bobos, que ces bavards emploient à satiété pour désigner des gens silencieux ou discrets et qu’ils seraient parfois bien inspirés d'imiter.

Tendance

Synonyme contemporain de à la mode, lequel n'est plus à la mode, c'est un comble. Le consommateur moutonnier se doit d’acheter ce qui est tendance, sous peine d'être accablé par les lazzis de son entourage.

Territoire

Pour les gens qui parlent simplement, territoire signifie « étendue géographique plus ou moins vaste » ; on parle parfois, avec justesse, du territoire national pour évoquer la France. Et l’emploi de territoire devrait s’arrêter là ; il convient en effet de ne pas copier les beaux parleurs qui font de territoire un synonyme de département ou de région, notamment sur les chaînes d’information en continu, lieu de perdition du bon français. Ajoutons que territoire n’est pas non plus un synonyme de province, lequel n’en finit pas, le pauvre, d’être honni : après avoir subi l’affront de se faire remplacer par région, il continue d’être méprisé, au profit cette fois du contemporain territoire.

Tonifier

Aucune esthéticienne ne dira jamais à sa cliente qu'elle doit se raffermir, car cela sous-entendrait que cette dernière affiche diverses mollesses bien disgracieuses, et ce genre d’allusion n’est guère recommandé pour la bonne marche d’un commerce. C’est pourquoi les professionnelles des instituts (on ne dit plus salon de beauté, c’est ringard) suggèrent aux pauvres dames affectées par le relâchement des tissus de se tonifier. En outre, tonifier a un petit côté médical, ce qui fait expert.

Tout à fait

Comme bien d’autres adverbes, tout à fait ressortit à cette série de mots et expressions à rallonge que certains utilisent à la place du trop petit oui. Rappelons que le vrai sens de tout à fait est « entièrement », ce qui est légèrement différent. Légèrement.

Tout ça

Équivalent en vogue de etc., parfois graphié toussa dans la presse, lorsque le rédacteur veut manifester une prise de distance avec le sujet traité ou créer une sorte de connivence avec le lecteur. A tout de même un petit côté désinvolte.

Trop

Exagération contemporaine qui remplace très ou extrêmement, qui sont pourtant tout à fait aptes à remplir leur rôle. Généralement employé par les plus jeunes, qui aiment bien partager leurs enthousiasmes. Mais lorsque ce sont des adultes qui s’expriment ainsi, ce n’est pas trop bien.

Tuerie

Étonnant : tuerie est devenu extrêmement positif : dire de quelque chose qu'il s'agit d'une tuerie est un grand compliment. On reste toutefois songeur : comment en est-on passé de l'idée de « massacre » à celle de « chose très agréable » ? Vivrait-on dans une société composée de grands sadiques ?

Ultime

On ne dira jamais assez combien le monde enchanté de la publicité aime modifier le sens des mots pour mettre en valeur les produits vantés. C’est ainsi que l’adjectif ultime, qui signifie normalement « dernier », « extrême » ou « final », a pris le sens de « meilleur, suprême », probablement par influence de l’anglais. Au demeurant, cela peut conduire à de redoutables ambiguïtés : si l’on entend parler du disque ultime d’un chanteur, doit-on en conclure que le pauvre gars n’en a plus pour longtemps ?

Univers

Avant, pour évoquer la personnalité de quelqu’un, ses goûts, voire ses créations, on parlait de son monde. Cela a dû paraître trop étriqué ou trop banal, puisque apparut le renversant univers. Ah, le joli mot, le joli mot long.

S

Sciences de l'éducation

Être dans les sciences, ce n’est pas rien. Aussi la pédagogie a-t-elle pris le nom à rallonge de sciences de l'éducation. Elle n'est pas la seule, d’ailleurs ; la linguistique a elle-même pris le nom pompier de sciences du langage.

Se rapprocher

Amusant : on ne fait plus de compte rendu, on produit un retour. De la même façon, on n’entre plus en contact avec quelqu’un, on s’en rapproche. L’époque est dynamique, comme les plages. Ce doit être dans l’air du temps.

Se la péter

Tournure peu élégante, qui signifie « fanfaronner ». On est en droit de se demander ce qui est désigné par le pronom la, également présent dans d’autres tournures de même sens, comme se la jouer ou se la raconter, ce dont devraient se préoccuper les féministes. Au demeurant, évitons de dire, par exemple : « Depuis qu'il est proctologue, il se la pète. »

Se mettre en danger

Expression chérie par certains artistes, pour qui le risque ne réside pas dans le fait d’escalader un volcan en éruption ou de se rendre sur un terrain de guerre, rien de tout cela. Le créateur qui se met en danger propose au public une œuvre qui tranche avec sa production antérieure et qui pourrait ne pas faire chanter le tiroir-caisse, ce qui est terrifiant. Mais, bien sûr, cela ne se dit pas.

Se réaliser

Pour les gens normaux, réaliser signifie « faire ». Or, de nos jours, on se réalise dans de multiples domaines : dans sa famille, son travail, ses loisirs, la liste est ouverte. Naturellement, on pourrait tout aussi bien s’épanouir, ce n’est pas interdit. Notons que, pour bien se réaliser, il est conseillé d’avoir recours au développement personnel (voir cette expression).

Sérendipité

Attesté en français en 1953, sérendipité nomme le fait de faire une découverte par hasard alors que l’on cherchait autre chose. Sérendipité pourrait commuter avec coup de chance ou heureux hasard, voire avec coup de bol, mais les médias l’adorent, car 1) il est long, 2) il fait cultivé.

Solutionner

Beaucoup seront étonnés, car solutionner n'est pas un néologisme, puisqu'il est attesté pour la première fois en 1795, ce qui ne nous rajeunit pas. Ce verbe peu attrayant a toutefois la faveur des commentateurs et parleurs en tout genre, très probablement parce qu'il est plus facile à conjuguer que résoudre et, bien sûr, parce qu'il est volumineux. Plus c'est long, plus c'est bon.

Son, sa, ses

Que le lecteur en juge d’après sa propre expérience : lorsqu’il se rend(ait) au restaurant, il a(vait) la possibilité de commander non pas un steak et des pommes de terre, mais un steak et ses pommes de terre. Même chose pour le dessert : la tarte aux fraises avec coulis de framboise s’est transformée en tarte aux fraises et son coulis de framboise. Et le client de s’interroger : pourquoi diable accoler des articles possessifs à des accompagnements ? Ces mets sont-ils incomparables ? Formulation adorée de certains restaurants, auxquels cet artifice grammatical tient lieu d’étoile.

Stricto sensu

Locution latine qui signifie « littéralement, au sens strict ». A une cote folle chez les discoureurs, notamment ceux qui passent à la télé et qui se sentiraient humiliés s’ils ne lâchaient pas quelques mots de latin par-ci par-là.

Supra

Autre mot latin, qui signifie « au-dessus » et que les snobs préfèrent à ci-dessus. Le prestige du latin n’est pas près de s’éteindre.

Sur Paris

Certes, il existe des cas où sur peut être employé devant le nom d’une ville : marcher sur Rome, neiger sur Paris. Mais, hormis ces cas précis, l’évocation d’un mouvement militaire pour la première phrase et celle d’un événement climatique pour la seconde, les autres utilisations de sur devant un nom de ville sont fautives. Pourtant, on n’y coupe pas : les tournures J’habite sur Paris, Je travaille sur Marseille, etc., se sont répandues dans le langage comme un virus de pangolin sur la population mondiale. Comme on n’est pas en vol géostationnaire au-dessus de quelque lieu, on évitera de dire, par exemple, que l’on va sur Lyon.

Surréaliste

Surréaliste fait partie de cette longue liste d’adjectifs qui se rapportent à une œuvre, un artiste ou un mouvement artistique. Son sens normal est « qui se rapporte au surréalisme ». Seulement, le pauvre a été dévoyé, et voilà qu’il est employé à la place d’autres adjectifs, comme extraordinaire ou incroyable. Idée d’amusement : demander, à quelqu’un qui se gargarise avec surréaliste, une définition précise de cette notion.

Synergie

Que les choses soient claires : est révolu le temps où l’on travaillait en collaboration ou en coordination avec quelqu'un ; cela est par trop banal.