LEXICOLOGIE

Les néologismes

1. Rappel historique de la néologie et de la créativité lexicale

1.1 Définition du néologisme

Un néologisme est un mot nouveau ou apparu récemment dans une langue. Tout mot a nécessairement été un néologisme. On considère généralement qu’un nouveau mot n’a plus ce statut de néologisme après quelques années d’utilisation courante ; naturellement, son entrée dans le dictionnaire met fin à ce statut.

1.2 Raisons de la création de néologismes

La création de néologismes ne se fait pas de façon aléatoire ou sans motivation ; elle répond à plusieurs nécessités. Nous avons identifié trois raisons principales qui justifient la formation de nouveaux mots.

Avant tout, des néologismes sont créés afin de nommer des réalités nouvelles, qu’il s’agisse d’inventions, de techniques ou de sciences. Citer tous les néologismes relevant de cette catégorie multiplierait considérablement la taille de cet article ; aussi nous contenterons-nous de n’en indiquer que quelques-uns :

– aéroplane (1855) : avant d’être un nom, aéroplane fut un adjectif, dont la définition, telle qu’elle fut indiquée dans le brevet de son inventeur Joseph Pline, ingénieur et créateur de ce mot, est : « (qui applique un) système de navigation aérienne basé sur la notion de forme plane par opposition à la notion d'aérostat ordinaire sphérique ». Le nom aéroplane est attesté en 1864 avec le sens de « appareil de navigation aérienne basé sur le principe du plus lourd que l'air » ; il est formé avec l’élément aéro- et l’élément plane, qui est probablement le féminin de l’adjectif plan ;

– avion (1890) : créé par Clément Ader, avion fut formé à partir du nom latin avis « oiseau ». S’il est attesté en 1890, il est possible que Cl. Ader ait inventé ce nom dès 1875 ;

– autobus (1906), créé à partir du formant auto- et de la finale d’omnibus, devenue ainsi une sorte de suffixe : on le rencontre en effet dans d’autres formations lexicales du XXe siècle, comme bibliobus ;

– automobile (1866 pour l’adjectif, 1890 pour le nom) : ce mot fut formé par imitation d’un mot aujourd’hui disparu, le nom et adjectif locomobile « qui peut être déplacé » et « machine comportant un moteur » ;

– informatique : mot-valise créé en 1962, avec information et automatique. Il fut officiellement consacré par Charles de Gaulle, qui trancha lors d’un Conseil des ministres, entre informatique et ordinatique. Le mot est maintenant parfaitement lexicalisé ;

– spationaute (1982) : formation généralement utilisée pour évoquer un astronaute français, alors que les autorités recommandent d’employer astronaute. On notera les termes particuliers suivants : astronaute s’emploie pour les Américains, cosmonaute pour les Soviétiques puis pour les Russes, taïkonaute pour les Chinois, vyomanaute (du sanscrit vyoma « ciel ») pour les Indiens ;

– tapuscrit désigne un texte qui n'est pas manuscrit, mais copié à l’aide d’une machine à écrire. Sa plus ancienne attestation trouvée date de 1953.

Un autre motif qui conduit à la formation de néologismes consiste à satisfaire au politiquement correct ; il s’agit ainsi d’éviter des mots jugés désobligeants et de leur substituer des équivalents sémantiques adoucis. Ces créations sont généralement des syntagmes ou locutions, plus rarement des mots isolés, comme réduction d’effectifs pour licenciement massif ou personne en situation de handicap pour handicapé ou, mieux, invalide[1].

Enfin, certains néologismes sont considérés comme étant plus simples d’utilisation que les mots dont ils sont les parfaits synonymes. Cela se vérifie dans la création de verbes ; dans ce cas, il s’agit de créer des verbes du premier groupe, plus faciles à conjuguer que leurs équivalents sémantiques du troisième groupe. On peut citer ici deux exemples :

– solutionner : ce n’est pas un néologisme récent puisque sa première attestation remonte à 1795. Sa création peut s’expliquer par la conjugaison difficile de résoudre, son synonyme exact ;

– pour cette même raison, le verbe émotionner est attesté en 1823. Dans ce cas, il s’agissait de remplacer émouvoir, dont la conjugaison a pu être ressentie comme étant d’un maniement peu aisé.

1.3 Les néologismes littéraires

Tout mot est donc un néologisme au moment de son apparition. Bien souvent, les néologismes naissent spontanément, mais plusieurs écrivains ont utilisé des mots qui n’avaient pas été attestés avant d’être présents dans leurs écrits. Ces mots peuvent en effet être des néologismes, mais il se peut que ce ne soit pas toujours le cas : dans le cas de textes anciens, on ne peut parfois déterminer s’il s’agit de créations d’auteurs ou si ces mêmes auteurs furent les premiers à les avoir écrits, ce qui sous-entend que les mots en question existaient auparavant.

L’œuvre de François Villon (1431 - après 1463) contient ainsi de très nombreux mots non attestés avant lui. Pour un certain nombre d’entre eux, il est difficile, voire impossible, de donner une définition, tant cet auteur a utilisé de mots d’argot dans son œuvre. Voici toutefois quelques-uns qui sont attestés dans ses poèmes pour la première fois :

– macquiller « travailler » ;

– railler « faire des plaisanteries » ;

– tripot « lieu pour jouer au jeu de paume ».

Il en va à peu près de même pour François Rabelais (1483 ou 1494-1553), sauf que, pour certains des mots présents dans ses romans, il a été avéré qu’ils ont été forgés par lui-même. Voici quelques-uns des mots attestés pour la première fois chez Rabelais :

Badigoinces « lèvres », peut-être créé par F. Rabelais

Bidet « petit cheval »

Braquer « faire tourner quelque chose dans une certaine direction »

Bredouille : sens libre, jeu de mots par homophonie

Embrener « emmerder »

Trimballer

Cahin-caha

Dodelinant

Escarbouiller, autre forme de écrabouiller

Amoustillé, autre forme pour émoustillé

Fanfreluche, dérivation de fanfelue ou fanfeluce

Faquin « portefaix »

Farfadet (venu du provençal)

Farfouiller

Faribolle, graphie ancienne pour faribole

Fourby « sorte de jeu de cartes »

Forbeu, autre forme pour fourbu

Friper « froisser »

Guodelureau, autre graphie pour godelureau

Gringuenaude

Hurluburlu, autre forme pour hurluberlu

Jabot (venu de l’occitan)

Lanterner

Marmonner

Maroufle

Morfiailler, autre forme de morfaller « manger beaucoup »

Morpion (venu du wallon)

Repetasser, autre forme de rapetasser (venu du lyonnais)

Se trémousser

Tripoter « jouer au jeu de paume »

Plus près de nous, les écrivains du XXe siècle ont, eux aussi, produit quelques néologismes :

– Boris Vian créa pianocktail (dans L’Écume des jours), mot-valise qui reste un néologisme d’auteur, c’est-à-dire qu’il n’est pas passé dans le langage usuel ;

– Raymond Queneau forgea le verbe concocter qui, au contraire, est devenu d’usage courant.

On notera qu’un mot qui est un néologisme d’auteur, qui n’intègre pas le lexique courant et qui n’est relevé dans aucun autre texte, s’appelle un hapax.

2. Modes de formation des néologismes

2.1 Présentation sommaire

Nous proposons une division des néologismes en deux catégories : les néologismes spontanés et les néologismes terminologiques.

2.1.1 Néologismes spontanés

Le néologisme spontané est naturel à la langue ; c’est un nouveau mot qui apparaît spontanément parmi les locuteurs ou qui, de nos jours, naît dans les médias. De nombreux néologismes naissent pour des raisons pratiques et perdent rapidement leur valeur de nouveauté. Si le néologisme se maintient dans le lexique et n'est pas seulement un effet de mode, les locuteurs n'auront plus, après un certain temps, l'intuition de sa nouveauté. Lorsque le néologisme est acquis par un assez grand nombre de locuteurs, il est possible de dire qu'il est lexicalisé. Dans ce cas, il commence généralement par être admis par certains dictionnaires. Il convient de se rappeler que ceux-ci ne font que représenter l'usage.

Il existe plusieurs modes de création des néologismes spontanés :

– la dérivation par affixation ;

– la dérivation impropre ;

– la composition ;

– les acronymes ;

– les abréviations ;

– la parasynthèse ;

– les néologismes de sens ;

– les emprunts ;

– la traduction de mots étrangers ;

– la réactivation de mots disparus ;

– les mots-valises.

2.1.2 Néologismes terminologiques

Les néologismes terminologiques sont des mots créés volontairement, et notamment par la Commission de terminologie, afin d’éviter l’emploi de mots étrangers, principalement anglais. Dans les lignes qui vent, nous en citerons seulement quelques-uns :

– baladeur, néologisme créé par une des commissions ministérielles de terminologie, pour remplacer le produit-marque Walkman (1979) ;

– courriel, contraction de courrier électronique comme alternative à e-mail[2] ;

– logiciel, formé par une des commissions ministérielles de terminologie, opposé à software (1972) ;

– ordinateur, déjà évoqué plus haut. Contrairement à de très nombreuses autres langues, le français n’a donc pas conservé le nom anglais computer ;

– pourriel, québécisme, mot-valise formé avec poubelle et courriel, pour contrer spam (1997)[3].

Toutes ces créations se sont bien adaptées à la langue, sauf pourriel ; son lieu de naissance en dehors de la France pourrait expliquer ce fait.

2.2 Présentation détaillée des différents types de néologismes

2.2.1 Dérivation par affixation

Ce type de dérivation consiste en l'ajout d'un affixe, préfixe ou suffixe, à un radical ou à un mot lexicalisé. L’affixation par infixe existe également, mais c’est un phénomène rare en français.

De façon plus précise, l’affixation conduit aux types de formation suivants :

– création d’un paradigme : un mot peut donner naissance à plusieurs mots dérivés : vapoter a ainsi donné vapoteur et vapotage ;

– dérivation par analogie : par imitation de quiétude, les noms bravitude et zénitude ont été créés ;

– formation à partir d’un nom propre : le nom de personne Sarkozy a donné naissance au nom sarkozysme ;

– féminisation : le nom masculin auteur a dorénavant le nom auteure pour féminin[4].

Un même préfixe peut fournir plusieurs mots nouveaux, mais seuls survivent ceux qui nomment des réalités toujours existantes. Il en va ainsi du préfixe cyber- : les noms cyberpirate, cyberdélinquance, cyberharcèlement et cyberattaque sont utilisés, mais cybercafé tend à disparaître, car ce genre d’établissement n’est plus aussi présent qu’auparavant.

Il existe d’autres préfixes productifs, comme éco-, à l’origine de éco-responsable, éco-geste et éco-participation, ou bio-, qui a notamment donné bioénergie, biocarburant et biodiversité.

2.2.2 La dérivation impropre

La dérivation impropre s’opère en procédant au changement de catégorie grammaticale d’un mot, sans que sa forme ne soit modifiée. Très souvent, cette dérivation consiste en la transformation d’un participe présent en un nom : le participe présent étudiant a donné le nom étudiant, et le même processus peut être identifié dans le mot sachant, devenu un nom qui signifie « personne qui sait ».

2.2.3 La composition

Les néologismes formés par composition sont issus de deux mots qui peuvent être employés chacun de façon indépendante. Il existe plusieurs types de formations de néologismes par composition :

– fusion de deux ou plusieurs mots indépendants, reliés ou non par un trait d’union : autoroute ;

– composition juxtaposée, sans détermination de l’un des deux éléments par l’autre : bling-bling ;

– composition juxtaposée, avec relation de détermination : carte cadeau ;

– composé savant, avec formant grec ou latin : vaccinodrome ;

– composé avec préposition : machine à coudre ;

– composé hybride, qui comprend un mot français et un mot étranger : en live ;

– composé phrastique comprenant un verbe : quoi qu’il en coûte.

2.2.4 Les acronymes

Un acronyme est un sigle qui se lit comme un mot et qui intègre le lexique en tant que nom commun, comme laser, ovni, radar ou sida.

2.2.5 Les abréviations

L’abréviation peut se faire de deux façons :

– par apocope : on procède à la troncation de la fin du mot : automobile a donné auto ;

– par aphérèse : dans ce cas, c’est le début du mot qui est supprimé : américain est à l’origine de ricain.

Toutefois, c’est l’apocope qui est le plus utilisée en français, comme pour métropolitain, qui a cédé la place à métro. Dans ce cas, celui de métro, nous sommes en présence d’un type de création hybride, mêlant dérivation impropre (métropolitain fut d’abord un adjectif avant de devenir un nom) et abréviation.

L’abréviation affecte quasi exclusivement les noms, mais elle s’applique aussi à quelques adjectifs, comme sympa, abréviation de sympathique. En théorie, tout mot peut être abrégé, à condition qu’il comporte au moins trois syllabes afin de conserver une quantité lexicale minimale apte à être comprise et à ne pas provoquer d’ambiguïté. Par exemple, il semble difficile d’abréger gentil en *gen ou méchant en *méch.

Certains mots obtenus par troncation sont lexicalisés, mais ce n’est pas systématique. Si métro est bien entré dans le dictionnaire, appart, abréviation de appartement, est absent de la lexicographie.

2.2.6 La parasynthèse

La parasynthèse consiste à former un mot en ajoutant un préfixe et un suffixe à une base lexicalisée ; aucun des deux affixes ne peut s’ajouter seul à la base, la présence des deux éléments est indispensable. C’est ainsi le cas de dératiser : les éléments dé, rat et iser forment ce verbe, rat est un nom enregistré, mais ni *dérat ni *ratiser n’existent.

2.2.7 Les néologismes de sens

L’ajout de sens n’est bien sûr pas un phénomène récent. Parfois, il peut se produire très longtemps après l’apparition du mot. Ainsi, l’adjectif farfelu, attesté vers 1460, a longtemps signifié « dodu ». C’est depuis 1921 et la parution de Lunes en papier d’André Malraux que farfelu signifie « fantaisiste » : l’auteur attribua ce nouveau sens à cet adjectif, l’univers de fantaisie présent dans son ouvrage étant fait de choses vaines, gonflées ou dodues.

Ce phénomène est assez courant dans le langage familier ; ainsi, capter « saisir, intercepter » a pris le sens de « comprendre », et traiter est employé par certains locuteurs à la place de insulter.

Toutefois, de nos jours, c’est dans le domaine de l’informatique que l’on rencontre le plus grand nombre de néologismes de sens, comme bureau, dossier, explorateur, fichier, navigateur ou souris.

2.2.8 Les emprunts

Une série d’articles a été consacrée à ce thème, particulièrement aux anglicismes. Le lecteur intéressé trouvera ces articles en cliquant sur "Les emprunts" dans le menu déroulant de gauche. Nous ne développerons donc pas cette partie ici, mais nous pouvons dire globalement que les emprunts sont toujours des néologismes au moment de leur introduction dans la langue.

2.2.9 Traduction de mots étrangers

Ce type de traduction s’opère lorsque l’on souhaite limiter la présence de mots étrangers en français. Les produits de ces mots sont nécessairement des néologismes, comme le montrent les exemples suivants :

– résautage pour networking ;

– mot-dièse pour hashtag ;

– financement participatif pour crowdfunding.

2.2.10 Réactivation de mots disparus

De très anciens mots peuvent être réactivés, et dans des parlers où ils ne sont pas attendus. C’est ainsi que sont réapparus, dans ce qu’il est convenu d’appeler le langage des banlieues, les noms daron « père » et daronne « mère ». La question se pose de l’origine de ces réactivations.

2.2.11 Les mots-valises

Cette importante catégorie des néologismes est traitée dans la partie suivante. Le lecteur trouvera également un article détaillé à ce sujet en suivant ce lien. Nous donnons tout de même ci-dessous quelques éléments sur ce thème.

3. Les mots-valises

3.1 Généralités sur les mots-valises et définition

Un mot-valise, ou amalgame lexical, est un mot formé par la fusion d'au moins deux mots lexicalisés, selon différents procédés que nous verrons plus loin. Généralement, le but du mot-valise est de faire un jeu de mots. Il peut également y avoir une volonté d'enrichir la langue si aucun mot existant n’est satisfaisant sémantiquement.

Plusieurs termes existent ou ont existé pour nommer un mot-valise : mot portemanteau, mot-centaure, mot-tiroir, mot-gigogne, etc. En outre, la définition du mot-valise varie selon les linguistes ; dans son acception la plus large, c'est un assemblage d'au moins deux lexèmes dont un au moins perd une partie de son signifiant, contrairement au mot composé, dont les éléments restent entiers.

Sur cette base, il est possible d'ajouter plusieurs contraintes. La plus courante, la contrainte morphologique, impose d'assembler deux mots ayant une syllabe commune appelée charnière, avec apocope du premier mot et aphérèse du second : le mot-valise calligramme est un assemblage de calligraphie et d'idéogramme, les deux mots partageant la syllabe gra. La contrainte morpho-phonologique requiert un segment commun, qui peut être une seule lettre, comme dans Bollywood, croisement de Bombay et de Hollywood, où c’est la voyelle o qui joue ce rôle de segment commun.

La contrainte sémantique impose que les mots assemblés aient un sens commun ou qu’ils ressortissent à un champ notionnel unique ou proche : il en va ainsi, par exemple, du mot-valise infobulle, assemblage d'information et de bulle, qui signifie « phylactère ».

Ce mode de formation lexicale n’est pas un phénomène récent : savate et le nom d’ancien français bot « chaussure » ont donné sabot (1512). On peut également citer écrabouiller, né de la fusion entre esboillier « étriper » (XIIe siècle) et écraser. Plus récemment, au XIXe siècle, chambouler (1807) a été créé à partir de bouler « faire rouler » (1390) et de chanceler. Il en va de même pour valdinguer (1894), produit de la fusion entre valser et dinguer « s’effondrer » (1833).

3.2 Origine de l'expression

Le terme mot-valise est une traduction de l'anglais portmanteau word ; il semble résulter de la transposition en français du jeu inventé par l'écrivain anglais Lewis Carroll dans son roman De l'autre côté du miroir (1871). L’auteur utilisa l'image d'une valise qui s'ouvre par le milieu et révèle deux compartiments : un mot-valise contient en effet deux mots. À l'époque de Lewis Caroll, ce type particulier de valise s'appelait en anglais portmanteau, ce qui explique l'expression anglaise portmanteau word.

3.3 Mode de formation des mots-valises

La construction d'un mot-valise se fait donc par troncation d'un mot existant puis composition avec d'autres mots ou d'autres troncations. Les termes linguistiques qui se rapportent à la troncation sont : l'apocope (suppression de phonèmes à la fin du mot), l'aphérèse (suppression de phonèmes au début du mot) et la syncope (suppression de phonèmes au milieu du mot).

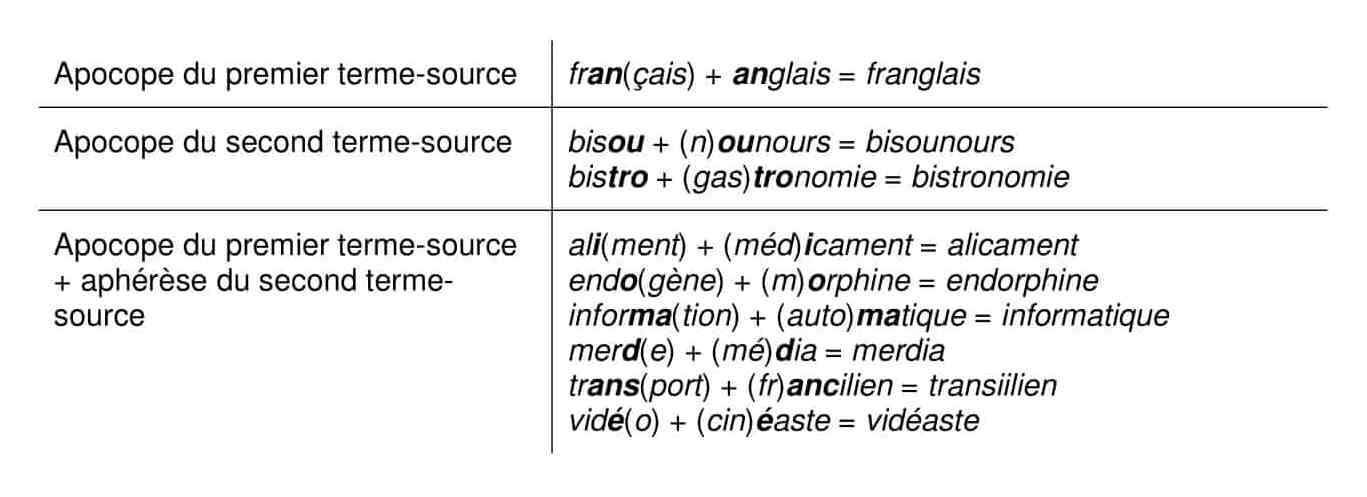

Voici différents types de formation de mots-valises :

– Apocope du premier terme-source :

fran(çais) + anglais = franglais

– Apocope du second terme-source :

bisou + (n)ounours = bisounours

bistro + (gas)tronomie = bistronomie

– Apocope du premier terme-source + aphérèse du second terme-source :

ali(ment) + (méd)icament = alicament

endo(gène) + (m)orphine = endorphine

informa(tion) + (auto)matique = informatique

merd(e) + (mé)dia = merdia

trans(port) + (fr)ancilien = transiilien

flexi(ble) + (végé)tarien = flexitarien

vidé(o) + (cin)éaste = vidéaste

– Plusieurs apocopes :

Benelux (Belgique, Nederland et Luxembourg)

– Apocope d’un seul composant :

docu(mentaire) + fiction = docufiction.

La création d’un mot-valise se fait à l’aide de certaines manipulations sur les mots, certaines ayant déjà été évoquées plus haut :

– l’haplologie : lorsque les deux mots qui forment un mot-valise ont un segment phonologique commun, ce segment n’est pas répété : ainsi, information et automatique ont donné informatique avec la syllabe commune ma, mais non *informamatique. Ce phénomène de suppression d’une voyelle ou d’une syllabe commune s’appelle l’haplologie, et l’haplologie est obligatoire dans les mots-valises s’il existe ce segment phonologique commun ;

– l’apocope : dans le mot-valise franglais, le mot français a subi une apocope ;

– l’aphérèse, largement employée dans les mots-valises : domotique (domicile + robotique) est construit avec l’apocope de domicile et l’aphérèse de robotique ;

– la syncope : le mot-valise upérisation est construit avec ultra et pasteurisation, ce dernier ayant subi la syncope, c’est-à-dire la suppression, de plusieurs de ses éléments dans le mot-valise final.

Pour la plupart des linguistes, les mots-valises doivent répondre à trois contraintes pour pouvoir être intégrés dans cette catégorie du lexique :

– un segment phonétique identique ou proche : aliment + médicament = alicament ;

– deux composants du mot-valise appartenant au même champ sémantique ou notionnel ;

– troncation au point de rencontre.

Il n’est pas rare qu’un néologisme réponde aux trois contraintes. C’est par exemple le cas du nom informatique, formé de information et de automatique : le segment phonétique identique est ma, les deux formants appartiennent au même champ notionnel, et la troncation s’est opérée au point de rencontre, c’est-à-dire au segment ma.

3.4 Exemples de mots-valises néologiques contemporains

Nous donnons ici quelques exemples de mots-valises contemporains, qui furent ou qui sont aujourd’hui encore considérés comme étant des néologismes :

– adulescent, d'adulte et adolescent ;

– alicament, d'aliment et médicament ;

– bobo, de bourgeois et bohème ;

– Brexit, de Britain « Grande-Bretagne » et exit « sortie » ;

– Corail (train), de confort et rail ;

– démocrature, de démocratie et dictature ;

– franglais, de français et anglais ;

– infox, de information et intox ;

– informatique de information et automatique ;

– logithèque, de logiciel et bibliothèque ;

– modem, de modulateur et démodulateur ;

– sextape, de sex et videotape ;

– tapuscrit, de taper et manuscrit.

Comme tout néologisme, les mots-valises peuvent fournir une solution alternative aux emprunts lexicaux, notamment aux anglicismes :

– clavardage, de clavier et bavardage, est une création québécoise visant à traduire le sens particulier pris en informatique par le nom anglais chat, parfois francisé en tchat ;

– courriel, de courrier et électronique, est également une création québécoise, officiellement reconnue en France, pour remplacer l'emprunt e-mail ;

– ordiphone, de ordinateur et téléphone, proposé pour remplacer smartphone, mais il n’a pas été adopté ;

– pourriel, de poubelle et courriel, autre création québécoise afin de supplanter spam. L'Académie française a rejeté cette création en raison de sa trop grande parenté phonétique avec courriel.

3.5 Mots-valises et littérature

La création de mots-valises permet un nombre illimité de combinaisons, ce qui ne peut manquer de séduire les écrivains et les passionnés des jeux de langage. De nombreux auteurs ont créé des mots-valises ; nous donnons ici quelques exemples :

– Victor Hugo : foultitude, construit avec foule et multitude ;

– Edmond Rostand : ridicoculiser, construit avec ridiculiser et cocu ;

– Raymond Queneau : alcoolade, construit avec alcool et accolade ;

– André Franquin, dans la bande dessinée Gaston Lagaffe : Gastonmobile, construit avec Gaston et automobile.

3.6 Mots-valises et marques commerciales

Comme de nombreux autres procédés littéraires, la création de mots-valises est souvent mise en jeu afin de nommer des produits ou des marques ; le mot-valise évoque ainsi deux idées dans l'esprit du consommateur, ce qui embellit et améliore l'image du produit. Nous citons ici quelques-unes de ces marques :

– Craquotte : craquante et biscotte ;

– Pom’pote : pomme et compote ;

– Bridélice : Bridel et délice ;

– Génifique (Lancôme) : génie et bénéfique ;

– Groupon : group et coupon ;

– Netflix : internet et flicks « ciné, cinoche » ;

– Pictionary : picture et dictionary ;

– Spontex : sponge et textile ;

– Swatch : Swiss et watch ;

– Twingo : twist et tango ;

– Velcro : velours et crochet ;

– blouge (couleur) : bleu et rouge, dans une publicité de Volkswagen ;

– (vacances à la) Framçaise : FRAM (voyagiste) et française ;

– jextraordinaire : Jex (marque d’éponges) et extraordinaire.

[1] Handicapé est un anglicisme. Auparavant, c’était invalide qui était d’usage, mais ce dernier semble s’être spécialisé dans le seul sens de « inapte au travail ».

[2] Voir plus loin, dans la partie consacrée aux mots-valises.

Courriel ne peut être accepté, car courrier, l’un de ses formants, ne signifie pas « message unique » mais « ensemble de messages ». Or, courriel vise à nommer un message unique. Pour rester dans le même sujet, rappelons que Mél est l'abréviation de Messagerie électronique, tout comme Tél est celle de Téléphone. Il est donc inapproprié d'évoquer l'envoi d'un Mél (ou mél).

[3] Voir également la partie consacrée aux mots-valises.

[4] Ce type de formation ne peut être accepté, car il n’existe pas de règle grammaticale disant qu’un nom masculin terminé par -eur forme son féminin à l’aide de l’élément -eure. Avant les créations récentes que sont auteure ou professeure, il n’exista aucun nom français féminin de cette sorte (supérieure ne peut être pris en exemple, car il s’agit d’une ellipse de mère supérieure).

Les mots-valises

Le mot-valise, qui est également appelé amalgame lexical, consiste généralement en un télescopage de deux mots qui présentent un élément phonique commun. Ce processus de création lexicale n’est pas un phénomène contemporain : l’œuvre de Rabelais contient de nombreux mots-valises, forgés par l’écrivain, et d’autres mots courants ont également été formés à l’aide de ce processus, au fil des siècles.

Cette étude présentera d’abord quelques rappels terminologiques. Il sera ensuite procédé à l’examen des théories de certains linguistes relativement à l’amalgamation lexicale. Ensuite, nous proposerons notre propre typologie de ce mode de création lexicale, avant de nous pencher sur l’importance de ce procédé dans la néologie.

Rappels terminologiques et définition du mot-valise

La création d’un mot-valise se fait à l’aide de certaines manipulations sur les mots, dont nous rappelons les définitions :

– l’haplologie : lorsque les deux mots qui forment un mot-valise ont un segment phonologique commun[1], ce segment n’est pas répété : ainsi, information et automatique ont donné informatique avec la syllabe commune ma, mais non *informamatique. Ce phénomène de suppression d’une voyelle ou d’une syllabe commune s’appelle l’haplologie, et l’haplologie est obligatoire dans les mots-valises ;

– l’apocope : il s’agit de la suppression d’une ou de plusieurs syllabes à la fin d’un mot ; seul le début du mot est conservé : prof est l’apocope de professeur. Dans le mot-valise franglais, le mot français a subi une apocope ;

– l’aphérèse : c’est l’opération inverse de l’apocope ; la ou les premières syllabes d’un mot sont supprimées : ricain est l’aphérèse de américain. Beaucoup moins utilisée dans le langage familier que l’apocope, l’aphérèse est largement employée dans les mots-valises : domotique (domicile + robotique) est construit avec l’apocope de domicile et l’aphérèse de robotique ;

– la syncope : le mot-valise upérisation est construit avec ultra et pasteurisation, ce dernier ayant subi la syncope, c’est-à-dire la suppression, de plusieurs de ses éléments dans le mot-valise final.

Pour la plupart des linguistes, les mots-valises doivent répondre à trois contraintes pour pouvoir être intégrés dans cette catégorie du lexique :

– l’attraction homophonique : présence d’un segment phonétique identique ou proche : aliment + médicament = alicament ;

– l’attraction sémantique : les deux composants du mot-valise appartiennent au même champ sémantique ou au même champ notionnel ;

– la troncation au point de rencontre.

À partir de ces contraintes, les mots-valises se répartissent selon trois types :

– le mot-valise type, qui répond à ces trois contraintes : information + automatique = informatique ;

– le mot-valise intermédiaire, qui peut prendre plusieurs formes :

* absence d’attraction homophonique, mais attraction sémantique : prostituée + pute = prostipute « prostituée »[2] ;

* absence d’attraction homophonique et attraction sémantique faible : aristocrate + chieur = aristochieur ;

* attraction praxéologique : cinéma + ronfler = cinéronfler ;[3]

– le mot-valise limite : l’attraction sémantique existe, mais l’attraction homophonique est absente. Parfois, la troncation concerne un seul graphème, qui peut être non prononcé, comme dans l’ancien slogan Je tabastoppe, dans lequel le c final de tabac constitue la seule troncation.

Différentes typologies

Typologie de Grésillon (1984)

La première étude d’importance dans le domaine des amalgames lexicaux est celle conduite par Grésillon (1984), qui reste une étude de référence. Selon Grésillon, la condition essentielle pour qu’un amalgame soit véritablement considéré comme un mot-valise est la présence d’un segment homophone commun. Quatre critères définitoires de l’amalgame sont proposés, qui aboutissent à quatre schémas de formation :

– avec segment homophone : enfant + fantaisie = enfantaisie ;

– avec troncation : infini + (in)verti : infiniverti ;

– avec segment homophone et troncation : éphé(mère) + merde = éphémerde ;

– avec enchâssement : enseignement + saigne = ensaignement.

Ces schémas sont intéressants car ils décrivent le phénomène de l’amalgamation lexicale d’un point de vue morphophonologique, mais, présentés succinctement, ils manquent de détails, notamment en ce qui concerne les combinaisons morphologiques possibles à l’œuvre dans un processus d’amalgamation. En outre, il est à noter que le corpus sur lequel l’auteur s’appuie est composé d’une soixantaine de mots allemands créés par le poète H. Heine, complété d’un autre corpus constitués de mots provenant de la presse, du commerce, de l’édition et de la publicité, ainsi que de mots forgés par l’auteur pour son étude et de mots relevés dans des dictionnaires fantaisistes[4].

Typologie de Clas (1987)

Postérieure à celle de Grésillon, l’étude de Clas est plus détaillée. L’auteur propose en effet six schémas de formation de mots-valise, plus un, que nous détaillons plus bas :

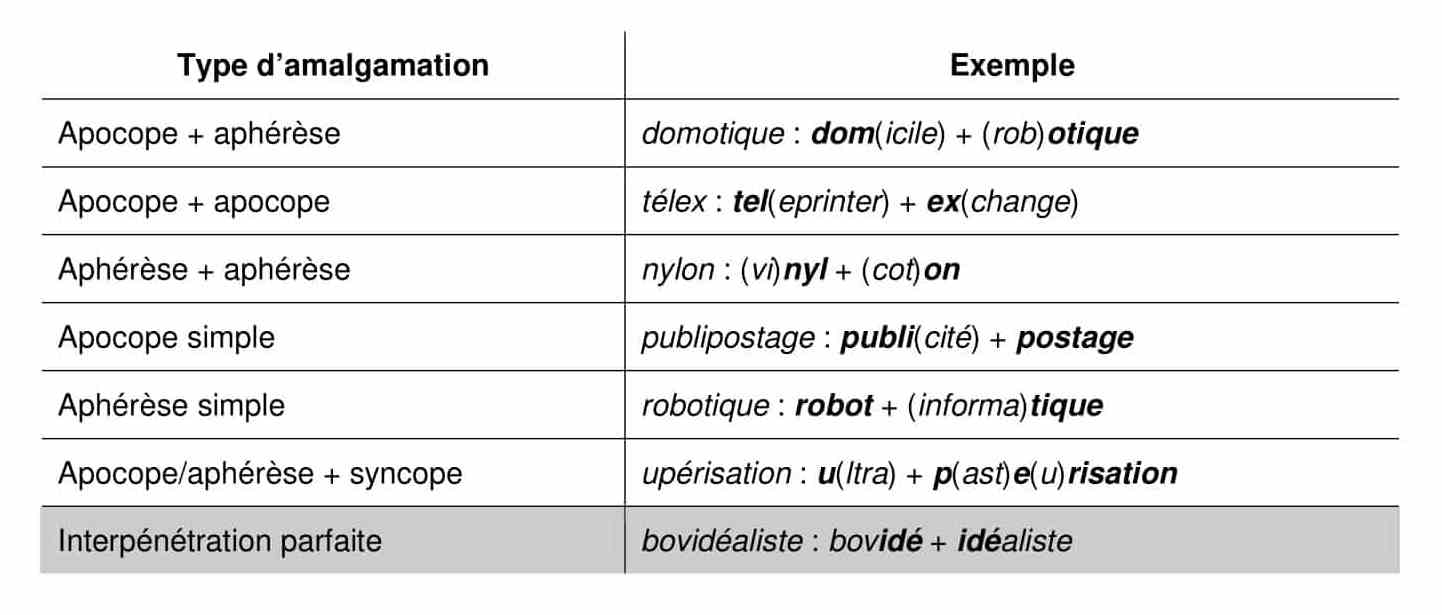

Clas enregistre aussi le type interpénétration parfaite, où la finale du premier mot-source est identique à l’initiale du second mot-source : bovidé + idéaliste = bovidéaliste. Dans le tableau ci-dessus, nous avons tramé ce type en gris, car l’exemple fourni par Clas est un mot forgé intentionnellement, relevé dans un dictionnaire fantaisiste. Or, nous pouvons aujourd’hui ajouter un mot-valise illustrant ce schéma, bien attesté et employé, qui valide ainsi ce septième type ; il s’agit du mot covidiot : covid + idiot.[5] Ainsi, le volet phonologique de l’étude de Clas reçoit une illustration, car les six premiers schémas s’attachent uniquement à étudier les aspects morphologiques du phénomène ; la description de Clas en est donc enrichie.

L’analyse phonologique est donc peu représentée dans cette étude ; en outre, le modèle de Clas traite sur un même plan des mots-valises comme franglais et robotique. Or, la finale -tique de robotique provient de informatique, et cette finale est à l’origine de la série comprenant notamment bureautique, télématique, productique, donnant ainsi naissance à un paradigme constructionnel relevant d’un type d’affixation (on notera qu’une finale du type de -tique est appelée fractomorphème)[6]. Pourtant, les mots-valises sont des lexèmes uniques, qui n’ont pas vocation à fournir des dérivés ni, donc, à être à l’origine de séries lexicales.

Typologie de Galisson (1987)

L’étude de Galisson est atypique, car elle s’appuie sur un corpus composé uniquement de mots-valises fantaisistes. Néanmoins, Galisson discrimine deux phénomènes à l’œuvre dans l’amalgamation, l’insertion et l’imbrication :

– insertion sans changement graphique : mini + stère + ministère = ministère ;

– insertion avec changement graphique du mot-source : mélancolie + colis = mélancolis ;

– insertion avec altération du mot-source : néophyte + frite = néofrite ;

– insertion avec substitution d’une partie du mot-source : mère + perfidie = merfidie ;

– imbrication : ringard + gargariser = ringargariser.

Comme on peut le constater, l’aspect phonologique du phénomène est absent de cette typologie. Ces schémas sont utiles pour la description de nombreux mots-valises, mais le type ministère semble relever plus du jeu de mots que de l’amalgame lexical. Le fait que le corpus soit constitué uniquement de mots inventés pour la cause ne plaide pas en faveur de cette étude.

Typologie de Bat-El (1996)

L’étude approfondie de Bat-El établit une hiérarchie des contraintes afin de sélectionner le meilleur candidat à l’amalgamation de deux lexèmes lorsque plusieurs mots-valises sont possibles. L’auteur discrimine ce qu’elle appelle des contraintes non dominées, au nombre de quatre, hiérarchiquement supérieures aux trois contraintes dominées identifiées. Les contraintes non dominées ne sont pas hiérarchisées, elles priment simplement sur les contraintes dominées, qui, elles, connaissent une hiérarchisation. Les contraintes non dominées, qui sont donc les plus importantes, sont les suivantes :

– la linéarité : la structure du mot-valise doit respecter celle des mots-sources : sondage + idolâtrie doit donner sondôlatrie et non *sondôtriela, dans lequel l’ordre des formants de idolâtrie n’est pas respecté. La métathèse est donc exclue. Toutefois, un certain nombre de mots-valises attestés emploient ce procédé : Agfa + Afghanistan donnent Agfanistan, dans lequel les consonnes f et g de Afghanistan font l’objet d’une métathèse ;

– l’alignement des bords : le premier élément du premier mot-source et le dernier élément du second mot-source sont préservés, comme dans information + automatique = informatique. De ce fait, un mot à double aphérèse comme vinyl + coton = nylon ne peut être sélectionné comme meilleur candidat ;[7]

– la contribution minimale : chaque mot-source doit fournir au moins une syllabe au mot-valise. Ainsi, trois + couple = trouple ne satisfait pas à cette contrainte, car trois est représenté uniquement par son attaque tr ;

– la maximalité syllabique : chaque syllabe des deux mots-sources doit avoir un correspondant dans le mot-valise. Si l’un des deux mots-sources comporte par exemple quatre syllabes, le mot-valise doit également en afficher quatre. Ainsi, démocratie + dictature = démocrature répond favorablement à cette contrainte, car démocrature comprend le même nombre de syllabes que démocratie, le plus long des deux mots-sources.

Les contraintes dominées, pour leur part, sont les suivantes :

– la contrainte de segment identique : un mot-valise doit avoir au moins une consonne avec un correspondant dans l’un des deux mots-sources. Cette contrainte est assez difficile à tenir en français, où, même si l’on peut citer le cas de rural + urbain = rurbain, ces exemples sont rares. Il conviendrait d’élargir cette contrainte aux voyelles, voire aux syllabes, et ne pas la limiter à une seule consonne ;

– la contrainte de dépendance syllabique : toutes les syllabes du mot-valise doivent avoir un correspondant dans les mots-sources. Cette contrainte détermine le nombre maximal de syllabes dans le mot-valise, qui ne doit pas compter plus de syllabes que le plus long des deux mots-sources ;

– la contrainte de contact syllabique : l’attaque d’une syllabe ne doit pas être d’une sonorité supérieure au dernier élément de la syllabe précédente.

Typologie de Fradin (2000)

Dans cette étude, Fradin propose des schémas phonologiques des mots-valises. Il s’agit de fournir des schémas de combinaison des mots-sources à partir d’un élément homophone commun. L’auteur a ainsi recensé huit types principaux de mots-valises, répartis dans trois familles, la famille A étant, selon lui, la plus représentée. Dans ces schémas, Σ matérialise le segment identique dans les deux mots-sources, représentés par les lettres A et B, les parties entre crochets étant les segments tronqués.

Famille A : le segment identique est situé sur le bord droit ou le bord gauche des mots-sources

– type 1 : AΣ ΣB => AΣB : métrop<ole> politique = métropolitique

– type 2 : AΣ BΣ => ABΣ : potir<on> marron = potimarron

– type 3 : ΣA ΣB => ΣAB : un segment identique, noté ici Σ, serait à l’initiale des deux mots-sources. L’auteur n’a pas trouvé d’exemple attesté de ce type de formation. On pourrait proposer bourgeois + bohème = bobo, mais l’identicité ne concerne pas une syllabe entière, mais un troncat ;

Famille B : un des segments identiques se situe à l’intérieur de l’un des mots-sources

– type 4 : AΣ BΣB’ => AΣB’ : hippie <épi>démie = hippidémie

– type 5 : AΣA’ ΣB => AΣB : céli<bataire> battante = célibattante

– type 6 : AΣA’ BΣ => ABΣA’ : auto<mobil>iste + immobile = autoimmobiliste

– type 7 : AΣA’ ΣB => AΣBA’ : dé<caf>éiné + Kafka = dékafkaïné

Famille C : les deux segments identiques se situent à l’intérieur des mots-sources

– type 8 : AΣA’ BΣB’ => AΣB’ : Füh<rer pa>ranoïa = führanoïa

Famille D : il n’existe pas de segment identique

– type 9a : épiderme + abrasion = épidermabrasion

– type 9b : cin<éma> avortement = cinavortement

– type 9c : saxo<phoniste sexa>génaire = saxogénaire

– type 9d : encyclopédie + Spirou = encyclospiroupédie

– type 9e : ravissant + joli = rajolivissant

On constate que cette catégorisation est détaillée, même si les termes utilisés pour illustrer chacun des schémas ne sont pas tous lexicalisés. En outre, on notera, par exemple, que épidermabrasion est supplanté dans l’usage par dermabrasion. Il reste que cette étude est la plus détaillée et qu’elle permet d’envisager une grammaire de l’amalgamation lexicale.

Typologie de Renner (2006)

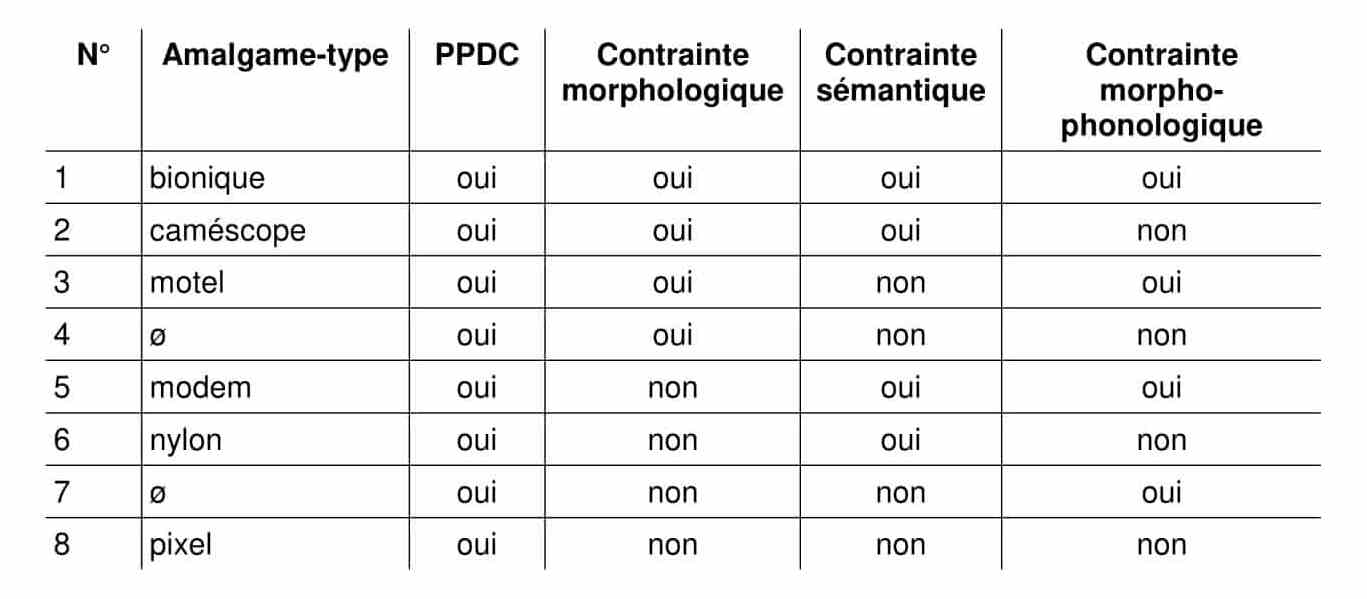

Dans cette étude, Renner recherche ce qu’il appelle le « plus petit dénominateur commun » (PPDC), et donne sa définition du mot-valise : « l’amalgame est issu de l’assemblage d’au moins deux lexèmes, processus au cours duquel au moins un des lexèmes perd une partie de son signifiant » (Renner 2006:139). Ce PPDC étant cependant jugé insuffisant par certains chercheurs, Renner a ajouté des contraintes à sa définition de base :

– Contrainte morphologique : la troncation interne. Pour Renner, cette contrainte « veut que le schéma de troncation corresponde à une apocope de la première base-source et/ou une aphérèse de la deuxième base-source ». Selon cette proposition, vinyl + coton = nylon ne donne pas un mot-valise, puisque vinyl, la première base-source, n’est pas apocopée, mais aphérésée.

– Contrainte sémantique : la coordination. Il s’agit de voir si la relation entre les deux mots-sources est une relation du type « un X est à la fois un Y et un Z ». La formation alicament (X) = aliment (Y) + médicament (Z) répond à cette définition. De nombreux linguistes disent qu’il s’agit là d’un proper blend, par opposition aux blends du type motel (X) = motor (Y) + hotel (Z), où l’on ne peut pas dire qu’un motel est à la fois un moteur et un hôtel.

– Contrainte morpho-phonologique : l’interpénétration. Certains linguistes exigent la présence d’au moins un segment commun aux signifiants des bases sources. Ce critère exclut donc des mots comme brunch (breakfast + lunch) ou caméscope (caméra + magnétoscope), contrairement à des mots comme motel, qui a un segment commun.[8]

Au vu de ces contraintes, il est possible de synthétiser la classification de Renner par le tableau suivant. On aura compris que cette classification dénote une approche prototypiste. On notera que les lignes 4 et 7 ne comportent pas de mots illustrant ces types de formation.

Typologie de Léturgie (2011b)

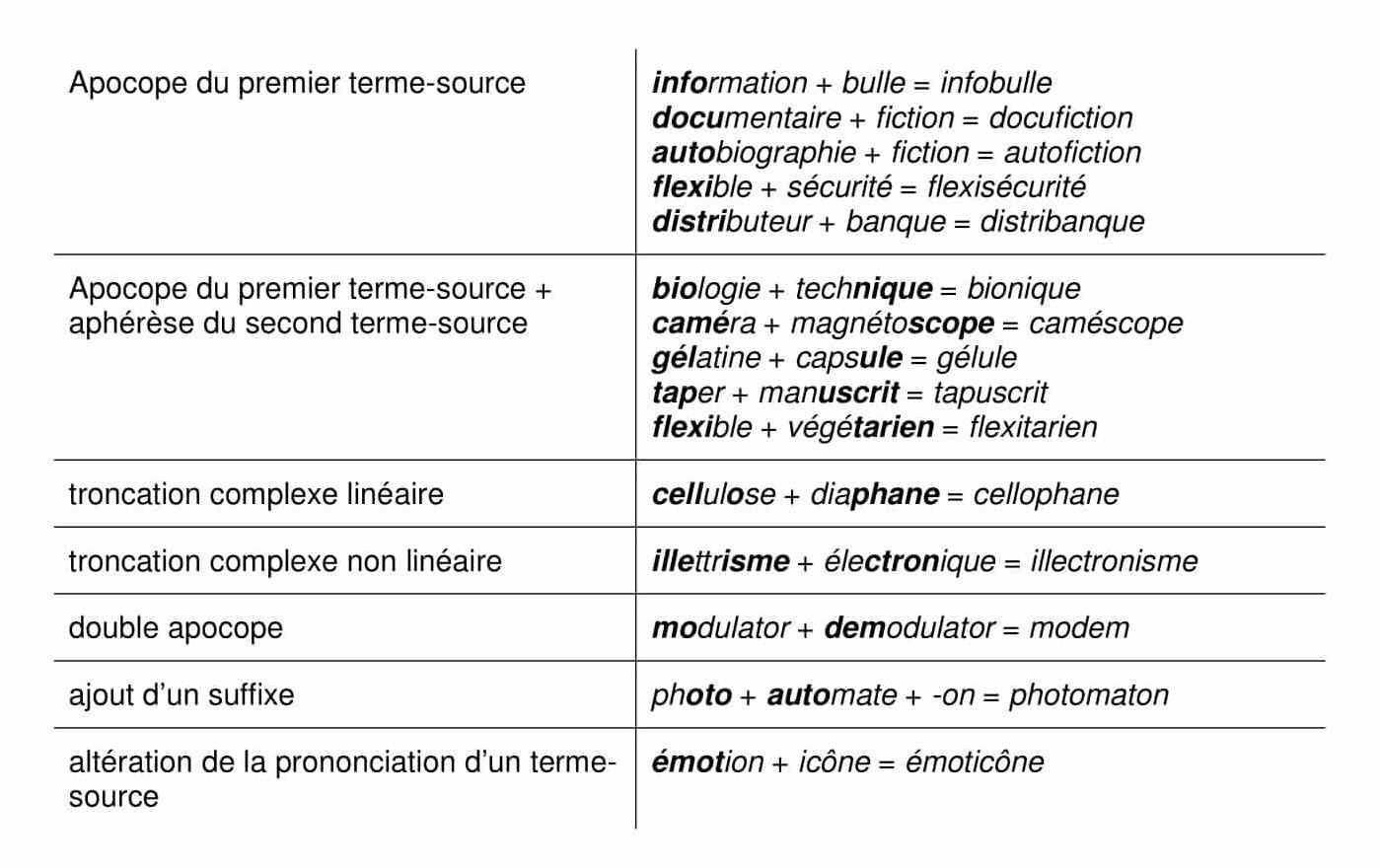

Pour sa part, Léturgie propose les caractéristiques suivantes afin de définir la structure prototypique d’amalgame lexical du français :

– l’unité est formée par amalgamation de deux lexèmes ;

– le lexème-source de gauche subit une apocope et le lexème-source de droite reste intact ;

– un segment homophone est présent au point de jonction des bases-sources.

En confrontant des unités typiques à des amalgames moins typiques, il serait potentiellement possible d’observer des régularités, d’en déduire des règles de grammaire et de déterminer un prototype d’amalgame lexical. Les unités qui ne respectent pas l’ensemble de ces propriétés ne sont pas exclues de la catégorie des amalgames lexicaux, mais s’échelonnent sur un degré de typicité moindre.

Proposition pour une typologie des mots-valises

Pour notre part, nous considérons que l’aspect phonologique doit être pris en compte, contrairement à Class, qui ne le fait pas. Aussi proposons-nous la typologie suivante :

Les mots-valises prototypiques

– Ils sont formés par amalgamation de deux lexèmes simples, à l’exclusion des affixes.

– Ils contiennent un élément phonologique commun aux deux termes-sources, présent à la jonction de ces termes.

– Ils affichent une relation sémantique forte entre le mot-valise et les deux termes-sources qui le composent : un alicament est à la fois un aliment et un médicament.

Le tableau suivant présente les différents types d’apocopes et d’aphérèses :

Nous attribuons donc autant d’importance au volet phonologique (un élément phonologique commun nous semble définitoire du mot-valise) qu’au volet sémantique (la relation sémantique entre le mot-valise et ses termes-sources doit être forte).

Les mots-valises non prototypiques[9]

– Ils ne contiennent pas d’élément phonologique commun.

On notera que certains linguistes voient dans le type modem des acronymes syllabiques plutôt que des mots-valises, car ils ont le même sens que leurs mots-sources, la quantité des éléments conservés complique l’identification des mots-sources, et le mot obtenu n’a pas le même nombre de syllabes que le plus long des deux mots-sources (contrainte de maximalité).

Formations à la frontière du mot-valise

Certains mots sont généralement classés dans la catégorie des mots-valises, alors que, à notre avis, ils n’en font pas partie au sens strict. Ils semblent ressortir plutôt aux catégories présentées dans les lignes qui suivent.

Juxtaposition simple

La juxtaposition simple de deux mots se fait sans troncation, comme bidonville. Ce genre de mot relève plus de la catégorie des mots composés, même si la structure de bidonville déroge à la règle française de formation des mots composés, qui veut que le déterminé précède le déterminant : un item conforme à la syntaxe française aurait été *villebidon ou *ville-bidon.

Affixation par sécrétion

Pour Fradin, certaines formations lexicales, rangées dans la catégorie des mots-valises, ressortissent à ce qu’il nomme l'affixation par sécrétion : « l'affixation par sécrétion se distingue du mot-valisage par le fait que les expressions créées s'inscrivent dans un paradigme alors que ce n'est le cas des mots-valises. » (1997:106). Pour illustrer son propos, Fradin donne l’exemple de la série Irangate, contragate, etc., créée à partir de Watergate, dont l’élément final a été ressenti comme un suffixe ayant le sens de « scandale politique ». On notera que certains linguistes nomment fractomorphème ce type d’élément.

La composition cachée

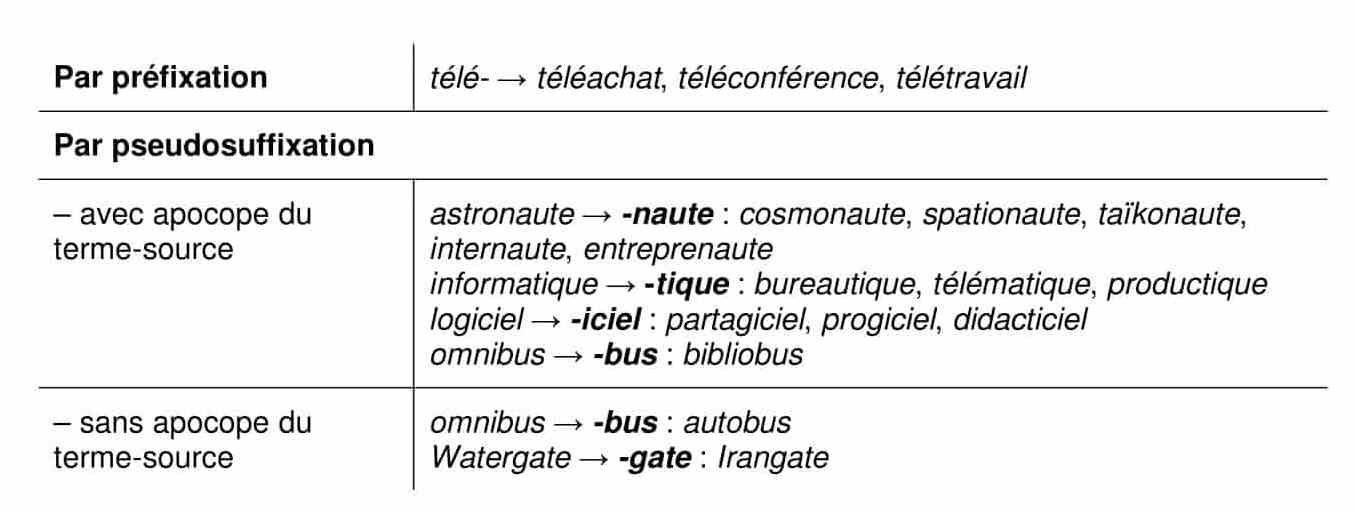

Un autre mode de formation lexicale, dont les productions sont souvent considérées comme des mots-valises, consiste en ce que Fradin nomme la composition cachée (1997:106) : ce processus met en jeu des éléments qui peuvent être considérés comme des affixes, dans la mesure où ils permettent la création d’unités lexicales supplémentaires, donnant ainsi naissance à des séries :

– l’élément télé-, qui avait déjà donné téléphone et télévision, est à l’origine des noms téléachat, téléconférence, télétravail ;

– l’élément -tique, qui peut être considéré comme un pseudosuffixe, a fourni informatique, bureautique, éducatique, télématique, productique ;

– l’élément -naute, présent dans la longue série astronaute, cosmonaute, spationaute, taïkonaute, internaute ;

– l’élément -bus, à l’origine de autobus, omnibus, bibliobus ;

– l’élément -iciel, présent dans logiciel, progiciel, didacticiel.

Les mots ressortissant à cette catégorie montrent qu’ils ne présentent pas ce qui est la caractéristique sine qua non du mot-valise, c’est-à-dire un élément phonologique commun. Donc, de notre point de vue, si l’on souhaitait les incorporer dans la catégorie des mots-valises, ils seraient considérés comme des mots-valises non prototypiques.

Fradin dénie à ces éléments l’appellation d’affixes : « Ces formations ne sont pas des cas d’affixation sécrétive (il n’y a pas d’abstraction) et doivent être analysées comme des compositions cachées : composition, parce que la portion de lexème conserve le sens du lexème modèle dont elle est issue […] ; cachée, parce ces éléments ressemblent à des suffixes bien qu’ils n’en soient pas ». Cela est étonnant, notamment pour télé-, auquel il semble difficile de refuser l’appellation de préfixe.

Affixation sécrétive ou composition cachée ?

Toutefois, la distinction que fait Fradin entre affixation sécrétive et composition cachée nous semble peu solide : « La répétition ne suffit pas à garantir qu’on a affaire à de l’affixation sécrétive. […] les sous-suites -ware, -tique, san- ne sont pas des affixes sécrétifs mais des sous-parties de lexèmes de plein droit, respectivement software ‘logiciel’, informatique et sanitarnyj ‘sanitaire’ ». Et Fradin ajoute : « Ils ne mettent pas en jeu la sécrétion en propre, non plus que l’abstraction puisque le sens de la sous-suite est identique à celui du lexème source. Ce point est confirmé par le fait que leur interprétation est la combinaison du sens de deux lexèmes sources, sur le modèle de ce qui se passe en composition exx. Eng fontware ‘logiciels pour les polices (de caractères)’, fra bureautique ‘techniques informatiques développées pour le travail de bureau’, rus santexnika ‘technique sanitaire’, etc. Pour cette raison, ces composés furent dénommés ‘composés cachés’ » (Fradin 2000:47). Il nous semble que ces « composés cachés » ne sont guère éloignés des unités formées par affixation sécrétive.

Mais Fradin insiste sur la différence des valeurs sémantiques entrant en jeu dans les deux types de formation : selon ce linguiste, il y a abstraction dans les mots créés par affixation sécrétive ; or, cette abstraction serait absente des mots créés par composition cachée : « les formes sécrétives sont issues de lexèmes modèles (considérés comme) simples (Watergate, perestroïka) ou dérivés (alcohohic) et non de mots-valises. Sémantiquement, l’affixation sécrétive se distingue des mots-valises par deux traits essentiels : (i) elle met en jeu une abstraction (au sens de la lambda abstraction) : ainsi, -(a)holic signifie-t-il ‘X tel que Y est dépendant de Z’ ; (ii) elle ne reprend pas l’intégralité des informations sémantiques présentes dans le lexème modèle. Ni l’un, ni l’autre ne se retrouvent dans les mots-valises. »

Cette restriction nous semble marginale, puisque, d’un strict point de vue morphologique, ces deux types de mots sont construits selon un même schéma :

– affixation sécrétive : troncation de l’un des deux mots-sources :

Iran + (Water)gate = Irangate

– composition cachée : troncation de l’un des deux mots-sources :

bureau + (informa)tique = bureautique

En outre, la contrainte d’abstraction, qui verrait une différence conceptuelle entre Irangate et bureautique, nous semble être subjective.

S’il est évident que les types Irangate et bureautique ne sont pas des mots-valises, car ils contiennent des éléments qui sont à l’origine de séries (-gate et -tique), phénomène absent des mots-valises, opérer une discrimination entre eux nous paraît peu judicieuse. Aussi préférerions-nous parler de pseudocomposition, pour les raisons suivantes :

– la composition traditionnelle ne tronque pas les mots servant à produire de nouvelles unités lexicales ;

– la notion d’abstraction est une valeur marginale et insuffisante pour opérer une discrimination entre les types Irangate et bureautique.

Pour résumer ce qui précède, nous proposons la classification suivante de ce que nous nommons pseudocomposition :

Conclusion

La plupart des linguistes s’accordent sur les traits définitoires essentiels des amalgames lexicaux, notamment en ce qui concerne leur morphologie et, dans une moindre mesure, dans la prise en compte de la composante sémantique. Le bilan qui vient d’être fait nous a semblé utile, au moins pour exclure du domaine des amalgames lexicaux certaines unités dont la forme ne satisfait pas aux contraintes que nous avons proposées. Par ailleurs, la formation d’amalgames lexicaux se fait souvent de façon spontanée ; une veille lexicologique est donc nécessaire, afin d’enregistrer de nouvelles formes émergeantes et d’affiner les typologies.

Bibliographie

Bat-El O. (1996), « Selecting the best of the worse: the grammar of Hebrew Blends », Phonology, 13, 283-328.

Bonhomme M. (2009), « Mot-valise et remodelage des frontières lexicales », Cahiers de praxématique, 53, 99-120.

Clas A. (1987), « Une matrice terminologique universelle : la brachygraphie gigogne », Méta 32 (3), 347-355.

Corbin D. et Plénat M. (1992), « Note sur l'haplologie des mots construits », Langue française, 96, 101-112.

Darmesteter A. (1967[1873]), Traité de la formation des mots composés dans la langue française comparée aux autres langues romanes et au latin, Honoré-Champion, Paris, 2e édition.

Fradin B. (1997), « Les mots-valises : une forme productive d'existants impossibles ? », Silexicales, 1, 101-110.

Fradin B. (2000), « Combining forms, blends and related phenomena », U. Doleschal / A. M. Thornton (éds), 11-59.

Fradin B. (2003), Nouvelles approches en morphologie, Paris, P.U.F.

Fradin B., Montermini F., Plénat M. (2007), « Morphologie grammaticale et extragrammaticale », B. Fradin et al. (éds), Aperçus de morphologie du français, Saint-Denis, Presses universitaire de Vincennes, 21-45.

Fradin B. (2015), « Les mots-valises : jeux et enjeux ». En ligne : www.researchgate.net.

Galisson R. (1987), « Les dictionnaires de parodie comme moyens de perfectionnement en langue française », Études de linguistique appliquée, 67, 57-118.

Grésillon A. (1984), La Règle et le monstre : le mot-valise. interrogations sur la langue, à partir d’un corpus de Heinrich Heine, Tübingen, Niemeyer.

Guilbert L. (1975), La créativité lexicale, Paris, Larousse.

Léturgie A. (2011a), « À propos de l'amalgamation lexicale en français », Langages, 183, 75-88.

Léturgie A. (2011b) : « Un cas d’extragrammalité particulier, les amalgames lexicaux fantaisistes », Linguistica, 51, 87-104.

Léturgie A. (2012), « Prédire la structure des amalgames lexicaux du français », Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 2012, SHS Web of Conferences.

Plénat M. (2000), « Quelques thèmes de recherche actuels en morphophonologie française », Cahiers de lexicologie, 77, 2,.27-62.

Renner V. (2006), « Dépasser les désaccords : pour une approche prototypiste du concept d’amalgame lexical », in M. Pereiro & H. Daniels (éds), Le Désaccord, Nancy, Publications de l’AMAES, 137-147.

[1] Ce segment commun est aussi appelé point nodal, car il fait office de nœud, assurant ainsi la jonction entre les deux mots,

[2] Ce nom est dû à Frédéric Dard ; l’auteur l’utilisa dans plusieurs des romans policiers de la série des San Antonio.

[4] Les dictionnaires fantaisistes sont ces ouvrages, familiers aux lecteurs depuis quelques décennies, qui proposent des mots-valises généralement imaginaires. Consulter, par exemple, Petit fictionnaire illustré : les mots qui manquent au dico, d’Alain Finkielkraut (1981).

[5] Un débat a été lancé au sujet de la langue à l’origine de ce néologisme, de l’anglais ou du français, dans la mesure où il a la même forme dans les deux langues. Au demeurant, covidiot a été enregistré le 16 mars 2020 par le site Urban Dictionary. Le Wiktionnaire lui donne la définition suivante : « Personne qui adopte un comportement considéré comme irrationnel ou irresponsable dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ».

[6] Ce point est détaillé plus bas, dans la partie intitulée « Formations à la frontière du mot-valise ».

[7] De nombreux linguistes, cités par Renner (2006) notamment, considèrent que ce schéma de troncation, proposé par Clas (1987) par exemple, ne produit pas des unités relevant de l’amalgamation lexicale.

[9] Ce mode de formation lexicale n’est pas un phénomène récent : ainsi, savate et le nom d’ancien français bot « chaussure » ont donné sabot, attesté en 1512. On peut encore citer écrabouiller, né de la fusion entre esboillier « étriper » (XIIe siècle) et écraser. Plus récemment, au XIXe siècle, chambouler (1807) a été créé à partir de bouler « faire rouler » (1390) et de chanceler. Il en va de même pour valser, qui s’est uni à dinguer « s’effondrer » (1833) pour donner valdinguer (1894).

De l'étymologie populaire

Il existe en linguistique un phénomène que l'on nomme l'étymologie populaire et qui désespère les chercheurs car il peut créer de profonds ravages dans les esprits, mais aussi et surtout dans la langue. Avant d'étudier en détail les mots qui font l'objet de cet article, examinons ce dont il s'agit.

L'étymologie populaire peut affecter la forme des mots : parfois, lorsqu'un mot A ressemble à un mot B, ce mot B modifie la forme du mot A. C'est ainsi que le nom coutepointe, littéralement « lit de plumes piqué », dans lequel coute signifie « lit de plumes » et point(e) « piqué », attesté vers 1190, a été transformé en courtepointe, répertorié vers 1275. Cette modification est due à l'influence de l'adjectif court.

Ce phénomène a également affecté le nom d'ancien français forsborc « faubourg », attesté vers 1200, qui a mué en faubourg, présent dans un texte datant d'environ 1400 : un forsborc était un borc, autrement dit un bourg, qui se trouvait fors ce même bourg, fors étant la forme de hors en ancien français. Mais, sous l'influence de faux, le forsborc est devenu le faubourg, comme s'il s'agissait d'un faux bourg, un bourg qui n'en était pas vraiment un, puisque le malheureux n'était pas ceint par les murailles de la cité mais se trouvait à l'extérieur.

Il est également possible d'évoquer l'adjectif forsené, composé de fors « hors » et de sené « qui a du sens, de la raison », devenu forcené sous l'influence de force : en effet, un forcené ne connaît plus ses limites physiques lorsqu'il est en colère. On constate donc que l'étymologie populaire déforme certains mots par proximité sémantique et formelle de ces mêmes mots avec d'autres unités lexicales préexistantes. Et on aura compris qu'il s'agit là de rapprochements abusifs et erronés.

Mais l'étymologie populaire peut aussi déformer l'histoire même des mots et leur inventer une filiation qui n'est pas la leur. C'est ainsi que d'aucuns soutiennent que bistro « débit de boissons » est une adaptation en français de l'adverbe russe bystro « vite » ; le nom français bistro serait dû aux troupes du tsar Alexandre Ier qui occupèrent Paris en 1814 et qui, pressées de se désaltérer, auraient apostrophé les cabaretiers de la capitale avec un bystro impérieux. Bien sûr, cette étymologie est fausse, ne serait-ce que parce que le français disposait déjà d'un nombre important de noms pour désigner ce genre d'établissement, notamment cabaret, café, estaminet et taverne.

Croquer un mort, cela ne se fait pas

Tout aussi fausse est l'étymologie que l'on attribue généralement au nom croque-mort, attesté en 1788. Qui n'a jamais entendu dire que le croque-mort avait été nommé de cette façon car, lorsque ce malheureux employé des Pompes funèbres d'alors se présentait au domicile d'un défunt, il mordait, donc croquait, un des gros orteils du corps qu'on lui présentait, afin de s'assurer que la personne allongée devant lui n'était plus de ce monde ? Cette hypothèse est plaisante, mais elle est fausse.

Certes, le verbe croquer présente, entre autres sens, celui de « mordre dans quelque chose, broyer quelque chose avec les dents ». Mais il signifie aussi « l'emporter sur quelqu'un » et « dilapider son bien ». Par ailleurs, il a signifié dans le passé « avoir des relations intimes ».

Pour finir avec ce sujet, notons une expression bien connue des amateurs de littérature policière, l'expression en croquer « être indicateur de police ». Mais attardons-nous sur les sens « mordre, broyer » et « dilapider » : ceux-ci peuvent en effet être réduits à la signification de « manger », aux sens propre et figuré. Et remarquons que, quand on mange quelque chose ou quand on dépense son argent, on fait disparaître ce que l'on avait. Et c'est là le sens de l'élément verbal croque, présent dans croque-mort : le croque-mort ne se fait pas les dents sur l'orteil d'un trépassé, explication invraisemblable, mais, dans la mesure où il l'emporte avec lui, il le fait disparaître. De ce fait, croque-mort pourrait tout à fait être remplacé par emporte-mort, et ce mot serait son synonyme exact.

Comment croquer une femme ?

Le verbe croquer est décidément bien mal compris, car une femme jolie à croquer doit s'attendre à subir les pires sévices ; en effet, de nombreux locuteurs pensent que croquer signifie, ici également, « mordre ». Voici donc une brève histoire des sens du verbe croquer. La signification « broyer sous la dent » remonte au XVe siècle. On rencontre ensuite, en 1665 et sous la plume de La Fontaine, l'expression croquer une femme employée avec le sens d'« obtenir ses faveurs ». À peu près à la même époque, entre 1650 et 1676 selon les sources, croquer signifie « ébaucher, esquisser un tableau ». Enfin, jolie à croquer est attesté en 1798, autrement dit, après que tous ces sens ont été créés par l'usage.

De tout ce qui précède, il est difficile de décider laquelle de ces significations a concouru à l'émergence de cette expression, puisque jolie à croquer est enregistré à la fin de la chaîne chronologique : une femme belle à croquer est-elle si belle que l'on souhaite la connaître de façon intime, ou bien aspire-t-on simplement à dessiner sa silhouette ? Personnellement, nous choisirions la première hypothèse, celle du désir physique, car le sens de « faire une esquisse » devait, à cette époque, être confiné dans le seul milieu des artistes, un milieu dont le parler n'était probablement pas répandu dans le peuple. Bien sûr, ce postulat reste à confirmer, mais il est réaliste. Ce qui fait que notre phrase de départ peut se réduire à : tandis que Monsieur emporte les morts dans sa charrette, Madame se fait courtiser. Ce qui n'est guère moral, mais c'est ainsi.

... et il a maille à partir avec ses proches.

– Ton cousin qui est féru de chasse à courre viendra-t-il avec nous ?

– Impossible, il est reclus chez lui car nous avons maille à partir.

Les locuteurs francophones utilisent couramment un certain nombre d'unités lexicales sans nécessairement en connaître l'origine ; c'est le cas de quelques-uns des mots présents dans le dialogue introductif de cet article, des mots dont nous allons identifier les ancêtres.

Normalement, tout le monde connaît l'adjectif féru, utilisé dans l'expression être féru de "être passionné par", mais son origine est moins familière. Or, il s'agit simplement du participe passé du vieux verbe férir "frapper", et le glissement sémantique qui va de "frapper" à "être passionné" s'explique aisément : quand on est féru de quelque chose, on en est passionné comme si l'on avait été frappé par l'objet en question.(1) Ce verbe férir n'est pas lui non pus inconnu car il s'agit du verbe présent dans l'expression bien connue sans coup férir, laquelle signifie littéralement "sans frapper de coup", c'est-à-dire "sans difficulté, sans avoir à lutter". Il est relevé pour la première dans un texte datant d'environ l'an 950, et l'expression sans coup férir date approximativement de l'an 1200. Mais férir n'a pas eu de chance : verbe du troisième groupe, il a rapidement été supplanté dans l'usage par son équivalent sémantique frapper, attesté en 1178 dans Le Roman de Renart, verbe du premier groupe, à la conjugaison donc facile et régulière. Férir a donc disparu du langage usuel mais a laissé deux descendants lexicalisés, un adjectif et une expression figée, ce qui n'est pas négligeable.

Cela étant, certains sont férus de chasse à courre tandis que d'autres, plus pacifistes, s'intéressent aux mots et se demandent, en l'occurrence, comment il faut comprendre ce mot qu'est courre. Généralement, et de façon intuitive, on estime qu'il s'agit là d'un nom, tant les syntagmes de forme [Nom à Nom] sont fréquents en français, comme verre à pied. Or, il n'en est rien, car courre est un verbe. Et l'explication est simple : courre, attesté vers 1050, est la première forme de courir, qui, lui, est apparu vers 1100 et a supplanté courre à partir du XIIIe siècle. Doit-on donc comprendre chasse à courre comme signifiant "chasse à courir" ? Cela n'a guère de chance, et pour cause : à l'origine, le verbe courre signifiait "poursuivre une bête" avant de prendre le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. La chasse à courre est donc la "chasse qui consiste à poursuivre un animal". Pour comprendre cette expression, il faut oublier la signification contemporaine de courir.

L'identification des étymons n'est toutefois pas toujours autant malaisée. Reclus est assez transparent ; il s'agit du participe passé adjectivé du verbe reclure, verbe d'origine latine et très ancien dans la langue puisqu'on le relève pour la première fois vers l'an 950 ; il signifiait alors "renfermer quelqu'un dans une cellule étroite et rigoureuse". Si on l'identifie sans difficulté, on notera toutefois qu'il a été rapidement supplanté par enfermer, attesté vers 1170, de sens identique. Une fois de plus, tout comme pour férir, un verbe du premier groupe a pris le pas sur un verbe du troisième groupe, et cela fut d'autant plus facile que la conjugaison de reclure est particulièrement délicate à manier.

La tricoteuse n'a maille à partir avec personne

L'identification de reclus n'est donc pas des plus complexes, mais il n'en va pas de même de l'expression qui conclut le dialogue d'ouverture de cet article. Nous avons vu, avec courre, que l'on peut se tromper sur la nature d'un mot. Mais on peut aussi mal interpréter une signification. C'est ce qu'il se passe d'ordinaire avec l'expression maille à partir, dans laquelle on considère que maille signifie "boucle d'un fil de textile" et que partir a le sens de "s'en aller". Toutefois, en mariant les sens de ces deux mots, l'expression devient de facto incompréhensible, d'autant plus que partir est un verbe intransitif. Et c'est alors que l'on découvre que maille et partir n'ont pas toujours eu les sens que nous leur connaissons aujourd'hui. En effet, en ancien français, maille désignait une monnaie de très faible valeur ; ce nom est attesté avec ce sens vers 1130. Et les expressions comprenant maille "monnaie de très faible valeur" étaient nombreuses à date ancienne : ne pas valeir maaille "ne rien valoir" (vers 1135), sans sou ni maille "sans argent", n'avoir ni sou ni maille "n'avoir aucun argent" (1736).

Maille dans la locution figée avoir maille à partir est donc identifié. En ce qui concerne partir, il faut remonter à son étymon, le verbe latin partire "diviser, partager", qui fut construit sur le nom pars, partis "part, partie" et qui est à l'origine du verbe français partir. La première signification de partir fut donc, à l'instar du sens latin, "diviser, partager" ; on trouve une première attestation de partir avec le sens de "diviser, partager en plusieurs parties" vers la fin du Xe siècle. Ensuite, vers 1140, on rencontre partir avec le sens de "s'en aller". Cela ne doit pas étonner si l'on pense métaphoriquement : partir, c'est opérer une séparation, notion contenue dans l'idée de diviser. Toutefois, avec le temps, on oublia que "s'en aller" était une transposition figurée de "diviser, partager", et il devint difficile d'utiliser deux verbes de forme identique avec des sens très différents. C'est pourquoi partir "diviser, distribuer" fut remplacé par partager ou séparer, voire répartir, selon le contexte, et que la forme partir fut exclusivement employée avec le sens de "s'en aller". De ce fait, avoir maille à partir avec quelqu'un signifie "avoir une piécette à partager avec quelqu'un", donc "se battre pour peu de chose".

En conclusion, on notera que la première forme de cette expression était avoir maille à départir, forme attestée en 1616. Elle devint ensuite avoir maille à partir, et on la rencontre ainsi sous la plume de Molière en 1655, dans la pièce L'Étourdi ou les Contretemps.

(1) L'image du choc employée pour traduire métaphoriquement l'idée d'une émotion ou d'un penchant puissants n'est pas circonscrite au seul adjectif féru. Pensons par exemple au coup de foudre, aux expressions être choqué par quelque chose "être bouleversé" ou être mordu de quelque chose.La souffrance et la passion sont souvent liées dans les langues. Rappelons que passion vient du latin passio, formé sur le verbe pati "souffrir" (la Passion du Christ est sa souffrance). On notera d'ailleurs que les premières utilisations du français passion étaient entachées de connotations péjoratives : éprouver une passion, au Moyen Âge, équivalait presque à commettre un péché. Et, dans plusieurs langues, on observe une remarquable persistance de l'union de ces deux notions ; ainsi, en allemand, Leidenschaft "passion" est construit sur le verbe leiden "souffrir".

Mieux vaut bienvenir que forfaire

– Ce tissu est très seyant, tu seras le bienvenu.

– Oui, sauf que j'ai commis un forfait.

Les langues évoluent constamment. Certes, ce mouvement ne se fait jamais dans la rapidité ; c'est le recul qui permet de constater le changement de physionomie d'une langue. Certains mots disparaissent, sans laisser de descendance lexicale. D'autres, en revanche, se perpétuent dans des dérivés. C'est ainsi que nous disposons aujourd'hui de noms et d'adjectifs dont les ancêtres ont disparu de l'usage mais qui, contrairement à ces derniers, sont tout à fait vivants. C'est notamment le cas pour les mots écrits en rouge dans le dialogue qui ouvre cet article : tous proviennent de verbes aujourd'hui oubliés mais bien présents dans notre langue il y a plusieurs siècles.

Des verbes de vieil françois

Il exista ainsi, en ancien français, un verbe tistre "tisser", attesté vers 1160. Comme sa conjugaison était relativement malaisée, à l'image de nombreux autres verbes du troisième groupe, tistre céda la place à son équivalent sémantique tissir, attesté vers 1200, un verbe du deuxième groupe, donc facile à conjuguer. Toutefois, tissir a dû être lui aussi ressenti comme étant d'une manipulation délicate, et il prit finalement la forme tisser, verbe du premier groupe attesté vers 1360. Mais, tandis que l'ancêtre tistre était remplacé par tissir puis par tisser, son participe passé tissu continuait d'exister : cette robe a été tissue en Flandre. Enfin, tissu devint un nom, attesté comme tel vers 1200.

L'histoire de seyant est un peu plus complexe. Au départ existait un verbe seoir, aujourd'hui disparu. À la fin du Xe siècle, ce verbe signifiait "être assis". Puis, par glissement métaphorique, seoir prit le sens de "convenir", sens avec lequel il est attesté vers 1150 : ce qui est assis est stable et peut donc convenir. Pour cette double raison sémantique, le participe présent de seoir devint le nom familier séant "postérieur, fessier" ainsi que l'adjectif verbal séant "convenable", ce dernier prenant ultérieurement la forme seyant. On notera que seoir a également fourni sis "situé", toujours vivant mais plutôt cantonné de nos jours dans le vocabulaire administratif.

Bienvenu, quant à lui, est le participe passé du verbe bienvenir "accueillir favorablement", verbe ancien attesté pour la première fois vers 1170. Ses dernières formes conjuguées remontent au XVIe siècle, puis il disparut. Son infinitif fut certes quelque peu utilisé de nouveau au XIXe siècle, mais uniquement dans la littérature. Bienvenir a donc donné bienvenu mais aussi, évidemment, le nom bienvenue, qui est tout simplement la forme féminine de ce dernier.

Enfin, forfait au sens de "crime" est le participe passé substantivé du verbe forfaire "commettre une faute grave", verbe aujourd'hui disparu mais très ancien car il est attesté dès la fin du Xe siècle.(1) On peut encore rencontrer forfaire ça et là, mais uniquement dans des textes littéraires ; tout comme bienvenir et seoir, forfaire est sorti de l'usage commun.

Pourquoi certains verbes disparaissent

On peut s'interroger sur la raison de la disparition des verbes à l'origine de ces formes qui, elles, ont bien survécu et sont restées vivaces. Si on peut postuler que la conjugaison non intuitive de tistre (je tis, tu tis, il tist, nous teissons, vous teissez, ils tissent) a eu raison de ce verbe, ce n'est pas le cas de bienvenir, formé sur venir, ni de forfaire, dérivé de faire, ni encore de seoir, de même origine que s'asseoir : bienvenir, forfaire et seoir n'auraient pas dû poser de problèmes de conjugaison dans la mesure où venir, faire et s'asseoir étaient déjà usuels à date ancienne.

Mais le mouvement général du français va vers une prépondérance du premier groupe lorsqu'il s'agit de créer de nouveaux verbes. On ne crée pas de verbes du troisième groupe car on serait tout à fait incapables de leur donner spontanément une forme : nos verbes du troisième groupe sont tous hérités du latin ; ils sont soit le fruit d'emprunts à cette langue, soit l'aboutissement d'une évolution naturelle, à partir du latin parlé dans la Gaule de nos ancêtres. Il arrive que l'on crée des verbes du deuxième groupe lorsqu'il s'agit d'indiquer un changement d'état, ce qui est la caractéristique principale des verbes du deuxième groupe : blanchir, par exemple, indique un changement de couleur. Mais lorsque le français a besoin de verbes nouveaux pour ses besoins lexicaux, ce sont des verbes du premier groupe que l'on crée, hormis quelques rares exceptions, comme alunir, attesté pour la première fois en 1921, qui appartient au deuxième groupe. S'agit-il là, avec cette prépondérance du premier groupe, d'une simplification ou d'un appauvrissement de la langue, la question reste ouverte.

(1) On ne confondra pas forfait "crime" avec forfait "tarif déterminé pour un ensemble de prestations" non plus qu'avec la troisième forme forfait "non participation à une compétition sportive".